Élites, público y post-wokismo

La dinámica histórica y presente entre élite y público puede brindarnos una nueva forma de abordar la cuestión del wokismo. De los colleges universitarios de Estados Unidos y Silicon Valley al mundo. ¿Es el wokismo un subproducto marxista cultural o es por el contrario un ultraliberalismo desatado? ¿Lo woke es un fenómeno de las élites o de las masas? De la mano de pensadores como Martin Gurri y Patrick Deneen, Francis Fukuyama y John Gray, Olúfẹ́mi O. Táíwò y Richard Rorty, entre otros, el autor busca respuestas.

por Tomás Borovinsky

Lo woke contemporáneo cobra fuerza como un fenómeno eminentemente de élites. Como una inicial guerra civil de baja intensidad dentro de las élites del, como se dice ahora, Norte Global, que fue gradualmente derramando a las élites del Sur (Global). Empapando algunas de sus discusiones públicas y su esfera de conversación de masas. Sus universidades y sus medios de comunicación. En las grandes empresas, que en muchos casos llevaron lo woke más lejos que nadie, con excepción de los campus universitarios estadounidenses, y sus políticos. Es decir: sus elites.

Por supuesto que la demanda de justicia excede a las élites. Son demandas, muchas veces, desde “abajo”, de grupos minoritarios, discriminados o subalternos. Olvidados. Para usar un concepto que preferimos aquí: demandas del público. Hay un proceso de apropiación por parte de las élites, como explica el filósofo Olúfẹ́mi O. Táíwò, que toman las demandas, y el lenguaje de esas luchas, y las traducen y muchas veces las neutralizan bajo un “wokismo corporativo” y otras veces directamente siendo instrumentalizados en defensa de grupos políticos particulares, más victimistas que protectores de las víctimas. Pero primero veamos de qué hablamos cuando hablamos de élite y de público.

Las élites y el público.

A lo largo de la historia, siempre hay élites. Y una de las claves más interesantes para tomar el pulso de la democracia en general y la contemporánea en particular, más acá o más allá de lo woke, es ingresar por el lado de la tensión entre élites y público a lo largo del tiempo. Y Walter Lippmann (1889-1974) es uno de los grandes filósofos para pensar esto. Él parte de una preocupación fundamental que pasa por el vínculo entre expertos y público, marcado por la influencia del evolucionismo y el vitalismo en su época, y por los riesgos de la democratización y la necesidad de defender el régimen en un tiempo turbulento como es la década de 1920. Lippmann partía de la base que la revolución industrial había creado una inédita desadaptación de los humanos que explicaba las patologías sociales y políticas de la época y cuya respuesta debía ser justamente, como dice la filósofa Bárbara Stiegler en Hay que adaptarse, “la acción política como una intervención artificial, continua e invasiva sobre la especie humana, con el fin de readaptarla a las exigencias de su nuevo ambiente”. Su objetivo consistía en constituir un gobierno capaz de dirigir las experiencias de largo alcance para superar ese “retraso” de la especie humana en su propia evolución.

Contra Lippmann escribe un filósofo que lo había influido fuertemente: John Dewey (1859-1952). Junto a William James (1842-1910), con quien compartían amistad y pragmatismo, Dewey, mucho más comprometido que James con la política de su tiempo, era uno de los intelectuales estadounidenses más importantes de la época. Si bien Lippmann y Dewey tenían grandes diferencias, como dice una vez más Stiegler, para ambos “resulta urgente reconstruir un modelo democrático a la altura de los desafíos de la Gran Sociedad Industrial”. Pero Dewey veía en Lippmann una mirada demasiado superficial sobre el público y encontraba contradicciones en lo relativo a la organización social.

Dewey dice que considerando las instituciones políticas heredadas “si son demasiado complejas y están demasiado institucionalizadas, obstruyen la organización del nuevo público”. Porque “para formarse, la vida pública ha de romper las formas políticas existentes”. Después de todo “los afectados indirecta y seriamente para mal forman un grupo lo bastante distintivo como para exigir un reconocimiento y un nombre. El nombre escogido es El Público”. Siempre, desde esta perspectiva y con este paradigma, encontramos élites y público, pero las innovaciones tecnológicas afectan los vínculos entre unas y otras que impactan en el régimen político y su futuro. Esta cuestión del impacto sobre las organizaciones y las instituciones de la tecnología será, en parte tomando a Dewey, la perspectiva de Martin Gurri, autor de La rebelión del público. La crisis de la autoridad en el nuevo milenio.

Lo woke fue el último intento de ciertas elites de seguir teniendo la sartén por el mango. Y finalmente la sartén hizo crac. Quizás sea tiempo de pasar de la deconstrucción a la reconstrucción.

La rebelión del público

Martin Gurri explica que asistimos a un nuevo mundo forjado por un estallido de información inédito del que ya no habría vuelta atrás, en el que ni las elites en general ni los expertos en particular podrían contener. Como dice en su libro: “Se había generado más información en 2001 que en toda la existencia previa de nuestra especie sobre la Tierra. De hecho, las cifras de 2001 duplicaban el total precedente. Y 2002 duplicaba la cantidad presente en 2001, al agregar cerca de 23 exabytes de información nueva, el equivalente aproximado de 140 000 colecciones de la Biblioteca del Congreso de los EEUU. El crecimiento de la información había sido históricamente lento y aditivo. Ahora era exponencial”.

Este tsunami de información, sumado al empoderamiento de los usuarios/ciudadanos constituye un acelerador de procesos políticos, sociales y culturales, así como un hackeo a la autoridad establecida. Por autoridad me refiero aquí a los gobiernos, pero también a los científicos, los periodistas, los profesores y hasta los padres. Por eso no es extraño que vivamos un tiempo de nuevo auge de teorías conspirativas debido en parte a la crisis de la autoridad del régimen de verdad. Hay una desregulación del mercado de la verdad, para bien y para mal. Hay más competencia que nunca y hay que persuadir más que nunca sin importar desde donde uno dice lo que dice.

Gurri describe un momento de irrupción de ira pública contra el establishment, el orden establecido y la sociedad como la conocemos. Habla de un tiempo en que las personas comunes se sienten alienadas de las grandes instituciones de la vida moderna: el gobierno, los medios de comunicación y las universidades. Pasamos de la sociedad industrial fordista a un modelo que podríamos definir como on demand. Esta tendencia y sus consecuencias pueden percibirse en lo productivo, pero también en la organización social general, hasta en las familias y la escuela, y por supuesto en las demás relaciones de poder. Si el siglo XX industrial se caracterizó por modalidades verticalistas, de arriba para abajo, de la difusión de la información y el saber el siglo XXI se caracteriza dinámicas disruptivas que van de abajo para arriba. Experimentamos un tiempo en que las élites han perdido el monopolio de la información y asistimos a un colapso general de la autoridad.

Hay una crisis de las jerarquías y el centro y la red se encuentran en permanente tensión. A este gran momento de crisis Gurri lo denomina la Quinta Ola y dice que contra la “ciudadela del statu quo” la Quinta Ola ha levantado la red, esto es, la rebelión pública organizada por aficionados conectados entre sí gracias a los teléfonos inteligentes y las redes digitales. Dice además que “otra manera de caracterizar la colisión entre los dos mundos es como un episodio de la disputa primordial entre el Centro y la Frontera”. Para Gurri “Centro” y “Frontera”, conceptos que el autor recupera de Mary Douglas y Aaron Wildavsky, son arquetipos que sirven para pensar estructuras, ideales y creencias de diversos grupos a la hora de operar sobre su presente apuntando al futuro. El Centro está dominado por organizaciones grandes y jerárquicas y concibe el futuro como una continuación del statu quo, provisto de un programa político que proteja esta visión. La Frontera, en cambio, está compuesta más bien por “sectas” o redes. Son asociaciones voluntarias entre iguales cuya razón de ser es oponerse al Centro. Su razón existencial es más estar en contra que tener propuestas muy concretas. Fundamentalmente, no tienen ningún interés en gobernar ni desarrollan ninguna capacidad para ejercer el poder. Como dice Gurri, “para la Frontera, el rango significa desigualdad, y la jerarquía significa conspiración. En lugar de articular programas alternativos a los del Centro, las sectas proponen un modelo de la conducta exigida por la "sociedad buena o santa”. Desde esta perspectiva, como dicen Douglas y Wildavsky, “hacer un programa es una estrategia del centro; atacar un programa del centro en nombre de la naturaleza, Dios o el mundo es una estrategia de la frontera”. Cada miembro de la “secta” necesita “una imagen del mal amenazante a escala cósmica: el futuro es siempre apocalíptico. La Frontera reconcilia de algún modo la fe en la perfectibilidad humana con la certeza calma de que la aniquilación está a la vuelta de la esquina”.

Pasamos de una época en la que para entender qué pasaba en el mundo bastaba con leer una serie de diarios consagrados. Las sociedades industriales eran verticales desde el punto de vista de la producción y de la autoridad y el poder. Si uno quería saber qué pasaba en Francia podía leer Le Monde y Le Figaro. En España El País y La Vanguardia o el ABC. En Argentina Clarín, La Nación o Página/12. En Chile El Mercurio. Hoy eso es imposible. Los grandes diarios ya no representan ni funcionan como lo que eran en el siglo XX. Lo mismo aplica a la televisión o la radio. Por supuesto que son mediaciones importantes de la sociedad contemporánea, pero ya no tienen la potencia que supieron tener. Lo mismo aplicaría a otras viejas e importantes instituciones investidas de autoridad centenaria. Las universidades, los científicos, etc.

Gurri da marco conceptual e inteligibilidad a las turbulencias contemporáneas que son muchas veces experimentadas como momentos excepcionales de una vida social ordenada y apacible. Una mirada clínica de las luchas y tensiones sociopolíticas contemporáneas. Las élites van a decir que esto que estamos viviendo, la crisis su propia legitimidad, es el fin de la civilización como la conocemos. El ocaso de toda autoridad. Pero Gurri piensa otra cosa. Quizás estemos asistiendo a una metamorfosis donde las oleadas de público desorganizado desde abajo, muchas veces sin líderes ni programas, marcan el ritmo de las nuevas democracias de masas y sus crisis. El proceso puede ser tumultuoso y hasta violento de destino incierto pero el porvenir es largo.

La historia nunca se repite, pero dicen que rima. ¿A qué período se parece este tiempo? Niall Ferguson, historiador torie y viejo “thatcherista punk”, sostiene que esta época tiene resonancias del siglo XVII. Razón por la cual Emmanuel Biset, en su gran texto de este mismo número, pudo hablar una “nueva guerra de religiones”.

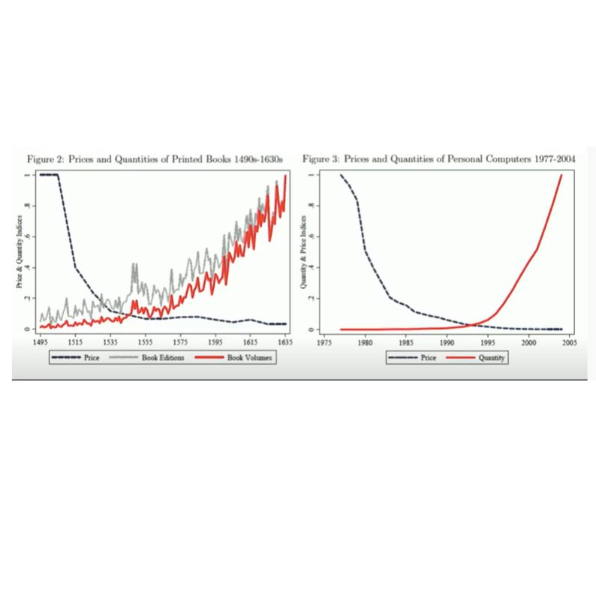

Como vemos en este cuadro hay una semejanza extraordinaria entre los dos momentos históricos. En el primero hay una caída de los precios de los libros, producto de la revolución de Gutenberg, que dispara la producción y el consumo de libros en el 1500. En el segundo cuadro, siguiendo la misma lógica, asistimos desde la década de 1970 una caída de los precios de las computadoras personales y una aceleración de la compra y del uso de las mismas. Ambos son casos extraordinarios de democratización tecnológica, del saber y de la comunicación, por un lado. Pero por otro vale la pena recordar la imprenta y las guerras de religión lanzaron a Europa a una época de violencia social general. Ya no hacían falta mediaciones para acceder a los textos sagrados (y no eran solo "libros sagrados" los que se democratizaban). Hoy también asistimos a una crisis de las mediaciones. Una crisis de la autoridad (“en el nuevo milenio”, como dice Gurri). Democratización viene también con hiperpolitización y con mayores conflictos culturales. En ese contexto hay que pensar también las batallas culturales acutales y cierto espíritu del tiempo de fin de algunos de los consensos de la posguerra a nivel global. Hay un cambio de época general.

Lo woke fue el último intento de ciertas elites de seguir teniendo la sartén por el mango. Y finalmente la sartén hizo crac. Quizás sea tiempo de pasar de la deconstrucción a la reconstrucción.

El wokismo: ¿marxismo cultural o ultraliberalismo?

El wokismo es un fenómeno de época de raíces estadounidenses, pero, por eso mismo, con resonancias globales. Y es la lucha contemporánea entre élites y públicos la que puede iluminar desde un nuevo ángulo la “controversia woke”. Si la rebelión del público es un movimiento de abajo para arriba o más bien de la Frontera al Centro, el movimiento wokista va de arriba para abajo, o más bien del Centro a la Frontera.

Siguiendo la teoría de las élites y a Martin Gurri, el wokismo parece ser una estrategia de intento de reconstrucción de las jerarquías frente a la rebelión del público. En un contexto de aplanamiento y de cierta democratización de la esfera pública, lo woke parece funcionar como un último manotazo de ahogado de un sector de la élite profesional universitaria y de los medios de comunicación.

Decía Gurri hace unos años que “los tipos institucionales más antiguos, por otro lado, han visto su influencia y autoridad desplomarse en la última década. De esta vertiginosa caída en desgracia, Trump fue solo un síntoma, no la causa. La era digital no tolerará las pronunciadas jerarquías del siglo XX: estas serán reconfiguradas o destruidas. Despojadas del esplendor de sus títulos, las élites, presas del pánico, han buscado algún principio que les permita mantener la distancia con el público”. Lo woke es uno de esos principios.

¿Pero de dónde viene lo woke? Algunos hablan de “marxismo cultural”. La teoría sería que después de 1989 la izquierda pierde definitivamente su revolución y entonces debe colgar los guantes de la lucha de clases y ponerse los de la lucha del género y demás nuevos sujetos revolucionarios. Habría una recuperación de 1968 a su modo también. Muy interesante todo. Pero podemos verlo también de un modo radicalmente distinto. Quizás no sea un cripto marxismo lo que explique una parte de lo woke sino más bien un triunfo del ultraliberalismo.

Autores tan disímiles como Patrick Deneen, Francis Fukuyama o John Gray van a desplegar, desde distintas ópticas ideológicas, un diagnóstico similar. Muchos de los desastres y de las crisis del liberalismo contemporáneo se deben a que fue demasiado exitoso.

Para Fukuyama, el éxito liberal que implicó la desregulación de la economía y la globalización implicó una caída de la pobreza mundial general pero también un aumento de las desigualdades. Es justamente la reacción populista de derecha en la política y la reacción progresista, especialmente desde el campo de la cultura, a la era de las desregulaciones de los años ’90 y en la poscrisis del 2008 lo que sentó las bases para la propia crisis de los valores liberales y, como efecto paralelo, el debilitamiento de la democracia liberal.

Como paralelo a la desregulación, la globalización y el neoliberalismo, Fukuyama sostiene, en Liberalism and its discontents, que esta encrucijada implicó un empoderamiento de los individuos y la política de identidad. Así como en la década de los ’60 el movimiento por los derechos civiles jugó un rol capital en la democratización de los Estados Unidos, la era de la política de identidad debilitó al liberalismo político y como efecto colateral también a la democracia. Tanto porque por un lado sentó las bases para la reacción populista conservadora (Donald Trump), como porque minó, según Fukuyama, la propia mesa de entendimiento sobre la que se da la conversación racional en una democracia y contribuyó a la hiperpolarización política. Todo esto en un contexto de cada vez mayor aislamiento de la cultura de izquierda, en los campus universitarios y en medios de comunicación tradicionales, que ya no tienen la legitimidad social garantizada en la era de las redes sociales de masas. El abandono de la libertad de expresión, fundamental para el funcionamiento del sistema, víctima de la cultura de la cancelación, plantea Fukuyama, debilita a una democracia liberal que parece ser víctima de su propio éxito. Por eso el autor planteará la necesidad de volver a nuestro origen de la no para restaurar un pasado pisado sino para creativamente reinventar y salvar a la democracia liberal apuntando al futuro.

Deneen, autor de Why liberalism failed? y Regime Change, piensa la crisis contemporánea en general y la de la democracia liberal en particular, como un producto necesario del propio ideario liberal. El wokismo juega ahí un rol clave. La crisis no sería una falla en la aplicación de las ideas sino debido a la realización de las ideas liberales mismas. En esta línea crítica a lo que llama la desvinculación social. Deneen sostiene que el liberalismo ha contribuido a la desvinculación social al fomentar una comprensión atomizada e individualista de la libertad. En lugar de fortalecer las comunidades y las relaciones sociales, sostiene que el liberalismo nos ha empujado hacia una sociedad fragmentada camino a la pérdida de solidaridad comunitaria. Y sobre lo woke en particular va a decir que mientras muchos consideran que “la conciencia progresista es una aberración del liberalismo tradicional” para Deneen los elementos clave de la conciencia woke “no surgen de una filosofía sucesora, como el «marxismo cultural», como pretenden afirmar la mayoría de los liberales clásicos. Más bien, es la consecuencia natural e incluso inevitable de la transgresión, la característica central del liberalismo”. En síntesis: individualismo y transgresión.

Gray va en línea similar al decir, en su libro Los nuevos leviatanes. Reflexiones para después del liberalismo, que “en contra de lo que dicen sus críticos de derechas, el pensamiento woke no es una variante del marxismo. Ningún ideólogo woke se acerca ni de lejos a Karl Marx en su nivel de rigor, amplitud y profundidad de pensamiento”. Donde además “tampoco se puede decir que el pensamiento woke sea una versión del posmodernismo. No hay nada en él de la juguetona sutileza de Jacques Derrida o del mordaz ingenio de Michel Foucault. Derrida jamás sugirió que hubiera que deconstruir todas las ideas, ni tampoco supuso Foucault que la sociedad podría funcionar sin estructuras de poder. El hiperliberalismo ha vulgarizado la filosofía posmoderna como el fascismo degradó en su día el pensamiento de Nietzsche”. Para Gray, muy en línea con Gurri en este punto, los movimientos woke constituyen una revuelta de la burguesía profesional.

Ahora bien, ¿es necesariamente el ocaso de lo woke el triunfo del “fascismo” (con o sin comillas)? De ninguna manera. Hay muchas respuestas más o menos disruptivas a la mano invisible de lo woke, al simulacro de justicia que bienintencionadamente muchas veces esconde muchas injusticias. El fascismo es una respuesta, sí. Pero también un retorno al universalismo, como quiere Susan Neiman. También una vuelta del comunitarismo, tanto de derecha como de izquierda. Quizás también un regreso a la cuestión de la “clase” y sus luchas. Es decir: todas salidas por “arriba” camino al mundo post-wokista.

La crisis de lo woke es también una crisis del relato o, como se dice ahora, de la narrativa de un tiempo específico. También una crisis del léxico de la época. Un nuevo tiempo requiere nuevas formas de autodescribirse y de describir lo que pasa y hacia dónde se quiere ir. Esos nuevos lenguajes que ya se están cocinando son también un campo de batalla en sí.

Ya a fines de la década de 1990 y principios de los 2000, el filósofo estadounidense Richard Rorty, quien propone la transformación social a partir de los nuevos léxicos que crean los pensadores y los poetas, se adelantó a su época. En un tiempo de predominio de la izquierda cultural en un contexto de fuerte liberalización de la economía, considerando las consecuencias sociales de las mismas, alertó sobre la posibilidad que este crash fuera un cóctel explosivo.

En su libro Forjar nuestro país, decía que si Estados Unidos seguía por ese camino los estadounidenses no aguantarían más: “Algo tiene que reventar. El electorado que no vive en los barrios residenciales decidirá que el sistema ha fallado y empezará a buscar por ahí un hombre de hierro al que votar, alguien que les asegure que, cuando sea elegido, los burócratas engreídos, los abogados liantes, los corredores comerciales con sueldos desproporcionados y los profesores posmodernistas no seguirán teniendo la sartén por el mango”. Lo woke fue el último intento de ciertas elites de seguir teniendo la sartén por el mango. Y finalmente la sartén hizo crac. Quizás sea tiempo de pasar de la deconstrucción a la reconstrucción.

La crisis de lo woke es también una crisis del relato o, como se dice ahora, de la narrativa de un tiempo específico. También una crisis del léxico de la época