Guerra sin brújula en tiempos de caos multipolar

En el contexto de fragmentación del sistema internacional e implosión de las democracias, la guerra retorna no como excepción sino como regla, como atmósfera permanente en forma dispersa, híbrida, asimétrica, y sobre todo estratégicamente ambigua. La guerra del siglo XXI es una forma de gobernanza, una estrategia de supervivencia, una técnica de poder, en donde no gana el más fuerte, sino el más adaptable.

por Mariano Turzi

El retorno de la guerra como fundamento del orden

La guerra nunca desapareció. Sólo fue apartada del foco por la ilusión de un orden liberal global, sostenido por una hegemonía que confundía supremacía militar con consenso. El optimismo moral posterior a 1989 —con su fe en el derecho internacional, la democracia de mercado y los derechos humanos— funcionó como una tregua ilusoria más que como un nuevo contrato histórico. La idea de que el mundo podía gestionarse a través de normas universales y organismos multilaterales está siendo desbordada por fuerzas más antiguas: la etnicidad, el miedo, la venganza, la geopolítica. El orden ilustrado se desvanece en un mundo donde lo trágico vuelve a ser el horizonte más estable. Hoy, cuando el sistema internacional se fragmenta y las democracias liberales implosionan desde dentro, la guerra retorna no como excepción sino como regla. Lo hace transformada: ya no responde a las categorías del siglo XX —ni a la estatal, ni a la total, ni siquiera a la convencional—, sino que se manifiesta como forma dispersa, híbrida, asimétrica, y sobre todo estratégicamente ambigua. La multipolaridad emergente convierte a la guerra en el idioma común de actores inconexos, mientras que la descomposición de las democracias rompe los límites civilizatorios que antaño imponían normas, límites y objetivos discernibles. En esta nueva era, lo que está en juego no es sólo el resultado de una batalla, sino la propia definición de guerra, de enemigo, de victoria. El conflicto deja de ser una anomalía contenible para convertirse en una atmósfera permanente. En un mundo que soñó con abolir las fronteras mediante el comercio y la hiperconectividad, la geografía vuelve a imponer su ley. Los ríos, las montañas y los desiertos no son solo accidentes naturales: son vectores de poder, de conflicto y de historia. Las guerras contemporáneas no estallan en el vacío; siguen coordenadas ancestrales, líneas de falla territoriales que ningún algoritmo puede borrar. Desde Donbás hasta Gaza, el mapa físico reclama su centralidad frente a la ilusión de un orden jurídico universal.

En esta arquitectura fracturada del sistema internacional, conviven simultáneamente tres órdenes distintos que corresponden a fases históricas superpuestas. El politólogo Robert Cooper los define como sistema premoderno, moderno y posmoderno. En el sistema premoderno —como el que se observa en algunas regiones del Sahel, Yemen o partes de Siria— el Estado es débil o inexistente, y la violencia es el mecanismo primario de organización política. En el sistema moderno —representado por potencias como China o Rusia— el Estado-nación sigue siendo el actor central, celoso de su soberanía y de sus intereses estratégicos. Finalmente, en el sistema posmoderno —como la Unión Europea— la soberanía se diluye, las guerras interestatales parecen impensables y el poder se ejerce mediante normas y valores compartidos. El problema es que estos tres órdenes coexisten y colisionan en el mismo sistema global, sin un marco jerárquico que los organice. La guerra del siglo XXI es, en buena medida, el resultado de esa convivencia conflictiva. El nuevo conflicto global ya no se libra solo entre Estados, sino en márgenes difusos donde se cruzan el colapso ambiental, la precariedad económica y el resentimiento identitario. Las guerras del siglo XXI no siempre tienen frentes, ni ejércitos uniformados, ni rendiciones. Brotan como epidemias sociales en ciudades rotas, en redes digitales saturadas de odio, en territorios donde el Estado es una presencia ocasional. Lo que se multiplica no es el conflicto interestatal, sino la anarquía de baja intensidad y alta persistencia.

¿Quién es el enemigo? Fragmentación identitaria y licuefacción del adversario

En la tradición clásica, el enemigo era un actor reconocible: un ejército, un Estado, un régimen. Hoy, ese enemigo se diluye. El concepto de amenaza se dispersa y se difumina entre redes informales, grupos insurgentes, colectivos ideológicos, plataformas digitales y narrativas identitarias. Se lucha contra organizaciones descentralizadas, contra flujos informacionales, contra códigos culturales. El enemigo ya no es una bandera o un uniforme, sino una idea, un algoritmo, una emoción. Esta desintegración del adversario permite una simultaneidad operativa: múltiples actores hostiles pueden actuar en distintos planos sin coordinarse, pero afectando el mismo objetivo. Una nación puede sufrir sabotaje digital, desinformación masiva, insurgencia armada y colapso económico en paralelo, sin que haya una guerra declarada. La guerra sin comienzo ni final se ha convertido en la norma. La frontera entre lo bélico y lo no bélico ya no existe.

En el sistema internacional, conviven y colisionan tres órdenes distintos: en el sistema premoderno, el Estado es débil o inexistente; en el sistema moderno, el Estado-nación sigue siendo el actor central; en el sistema posmoderno la soberanía se diluye

Además, la guerra contemporánea redefine la alteridad. El enemigo no se define solo por lo que hace, sino por lo que representa: sus valores, su discurso, su narrativa. La divergencia ideológica se convierte en una amenaza existencial. La identidad del enemigo es construida mediáticamente, y su peligrosidad radica en su capacidad de generar disonancia, de cuestionar los fundamentos del sistema. La disolución del centro de gravedad estratégico da lugar a un ecosistema de poderes fragmentarios. Milicias, corporaciones, redes criminales, plataformas tecnológicas y Estados fallidos coexisten en una danza caótica de violencia e influencia. La guerra ya no se decide en conferencias de paz, sino en negociaciones oscuras, algoritmos incontrolados y asimetrías brutales de percepción. La globalización no trajo unidad: trajo superposición de órdenes, como en un nuevo medioevo donde el monopolio de la violencia se disuelve en mil nodos.

Recursos: todo se convierte en medio bélico

La guerra contemporánea ha abolido la diferencia entre recurso civil y militar. La energía, el sistema financiero, los datos personales, el flujo de mercancías, la conectividad digital: todo puede ser convertido en un instrumento de guerra. El conflicto moderno no requiere más ejércitos masivos ni complejas cadenas logísticas. Puede bastar con una línea de código, una transferencia bancaria bloqueada o una campaña de propaganda. En este contexto, los recursos tradicionales pierden primacía. El poder ya no reside en la cantidad de tanques o soldados, sino en la capacidad de traducir elementos simbólicos en efectos materiales. Un video viral puede tener más impacto estratégico que un ataque con misiles. El control de la narrativa, la influencia cultural, la capacidad de generar caos informacional, son hoy recursos fundamentales.Esto implica que los actores estatales ya no tienen el monopolio de los medios bélicos. Cárteles, corporaciones, comunidades digitales o grupos religiosos pueden acceder a capacidades disruptivas sin pasar por el aparato estatal. La descentralización tecnológica ha democratizado la capacidad destructiva. Pero también ha fragmentado la noción de responsabilidad, dificultando las respuestas legales y diplomáticas.

Huntington plantea que la guerra no es una anomalía sino una expresión estructural de la política internacional, y que el profesionalismo militar cumple una función estabilizadora en sistemas internacionales marcados por el conflicto. En contextos de rivalidad entre grandes potencias, como el actual entre China y Estados Unidos, la autonomía del estamento militar profesional actúa como barrera frente a decisiones impulsivas o ideologizadas. La tesis del “control civil objetivo” propone que las Fuerzas Armadas deben estar subordinadas al poder civil, pero mantener independencia técnica para evitar que la política exterior se militarice o que la política militar se politice. Esto resulta clave al analizar cómo se construyen las narrativas de guerra y paz en la opinión pública: cuando los medios representan a los militares como actores irracionales o subordinados a agendas políticas, se erosiona su rol como gestores técnicos de la seguridad nacional y se amplifica la percepción de amenaza. Las democracias liberales enfrentan aquí una paradoja: disponen de mayores recursos materiales, pero están sujetas a restricciones jurídicas, políticas y morales que limitan su uso. Su poder se torna simbólico, su acción reactiva. Mientras tanto, sus adversarios se mueven con agilidad, sin rendir cuentas, maximizando el efecto político del mínimo recurso.

Estrategia: el fin de la guerra como herramienta racional

En la era contemporánea, la estrategia ha dejado de ser un proceso ordenado de planificación y ejecución. En cambio, se ha convertido en una respuesta adaptativa a un entorno impredecible y multifocal. Ucrania demuestra esta lógica: mientras Occidente actúa mediante sanciones, apoyo logístico y disuasión indirecta, Rusia despliega una estrategia escalonada que mezcla acción militar directa, desinformación global y diplomacia coercitiva. Esta multiplicidad de frentes, todos parcialmente efectivos, impide una coherencia estratégica clásica. La guerra en Gaza muestra otro patrón: la alternancia entre tregua y escalada, la superposición entre política interna, legitimidad internacional y capacidad militar. Ningún actor parece controlar el conjunto. Israel actúa con superioridad táctica pero sin un objetivo estratégico claro, mientras que Hamas sostiene el conflicto como recurso político, sin buscar una victoria convencional. En el Mar de China Meridional, China emplea una estrategia indirecta prolongada: expandir influencia sin desencadenar conflicto. Este modelo, que Edward Luttwak conceptualizó como “estrategia de la lógica paradójica”, combina provocación con moderación, despliegue con ambigüedad. El objetivo no es ganar una guerra, sino modificar el entorno estratégico sin guerra. Para Lawrence Freedman, la estrategia contemporánea se ha vuelto narrativa: quien logra imponer el marco interpretativo del conflicto, gana. La guerra es contada antes de ser peleada. Esto se observa en la guerra cibernética: los ataques rusos a infraestructuras occidentales no solo buscan colapsar sistemas, sino demostrar vulnerabilidad, generar miedo, sembrar sospecha. La fragmentación del sistema internacional ha anulado los esquemas clásicos de disuasión. Ya no hay reglas estables, ni actores predecibles, ni límites claros. La estrategia se vuelve simultáneamente más peligrosa y más improvisada. Como Peter Paret argumentó en su lectura de Clausewitz, cuando la política pierde dirección, la guerra se desborda. El desborde es ahora la norma.

En la era contemporánea, la estrategia ha dejado de ser un proceso ordenado de planificación y ejecución, y se ha convertido en una respuesta adaptativa a un entorno impredecible y multifocal

Tácticas: disrupción y la negación

Los conflictos contemporáneos como Ucrania, Gaza o el Mar de China Meridional ilustran este desplazamiento táctico. En Ucrania, Rusia no solo busca logros territoriales, sino desestructurar el aparato político y social ucraniano mediante el colapso de infraestructuras críticas, ataques cibernéticos y guerra de propaganda. En Gaza, la táctica asimétrica empleada por grupos como Hamas evita el enfrentamiento directo, y se concentra en la intermitencia de ataques, uso del entorno urbano como escudo y la explotación mediática del sufrimiento civil. En el Mar de China Meridional, China no necesita disparar para avanzar: la construcción de islas artificiales, la coerción de pescadores filipinos, y la presión constante sobre rutas comerciales reconfiguran el statu quo sin combate abierto.

La táctica contemporánea se fundamenta en la negación: negar el control, negar la legitimidad, negar la percepción de seguridad. La guerra cibernética lo representa con crudeza. Desde el sabotaje de redes eléctricas hasta el robo de información biométrica o la diseminación de deepfakes, el espacio digital se ha convertido en el nuevo terreno de disputa, donde el objetivo no es destruir, sino perturbar la confianza en la continuidad del sistema. Estos métodos, difíciles de atribuir, imposibles de prever y casi siempre invisibles, rompen con la lógica convencional del enfrentamiento táctico. Martin van Creveld anticipó que las guerras futuras serían cada vez menos formales, menos simétricas y más persistentes. La experiencia contemporánea valida su predicción: los conflictos actuales se reproducen a través de actos intermitentes y fragmentarios que desgastan lenta y constantemente. John Keegan, por su parte, concibió la guerra como experiencia cultural: la forma en que se lucha refleja los valores de una sociedad. La disolución del frente y la preferencia por la disrupción indica una profunda mutación en la cultura estratégica contemporánea, marcada por la volatilidad, el anonimato y la negación de la responsabilidad directa. La combinación de estas tácticas con tecnologías emergentes produce un entorno donde el poder se mide por la capacidad de interrumpir, más que por la de imponer. El equilibrio de fuerzas se redefine por la resiliencia al sabotaje, la elasticidad social frente a la incertidumbre, y la adaptación constante a amenazas dispersas y desreguladas.

La táctica tradicional buscaba el choque decisivo, el enfrentamiento directo, la ocupación territorial. Hoy, en cambio, predomina la lógica de la disrupción. El objetivo no es destruir al enemigo, sino impedir que funcione. La interferencia reemplaza a la confrontación. La táctica se convierte en sabotaje, en negación de capacidades, en perturbación continua. Este cambio se refleja en el uso masivo de herramientas como drones, ciberataques, manipulación informativa, ataques a infraestructuras críticas. Las guerras actuales se libran en redes eléctricas, plataformas digitales, sistemas logísticos, bases de datos. La presencia física es secundaria. El efecto psicológico, la incertidumbre constante, el colapso de la confianza institucional: eso es lo que busca la táctica contemporánea. La vulnerabilidad reside precisamente en su virtud. La guerra no sólo transforma Estados, sino que también los selecciona: aquellos que no logran adaptarse al nuevo entorno bélico, donde la eficiencia y la flexibilidad superan a la fuerza bruta, corren el riesgo de ser superados o fragmentados. El terreno ha desaparecido como objetivo táctico. Lo importante es el entorno operacional: controlar el relato, modelar las percepciones, desgastar al adversario emocional y cognitivamente. La batalla ha sido sustituida por la tensión prolongada. Se trata de imponer costos, no de alcanzar victorias. De debilitar, no de vencer. Este tipo de táctica es especialmente eficaz contra las democracias, que deben justificar cada acción, respetar procedimientos, responder ante la opinión pública. La asimetría ya no es solo material, sino moral. El adversario actúa sin reglas; la democracia combate atada por ellas. En el ecosistema actual, donde la legitimidad se vuelve un lujo y la violencia es descentralizada, las democracias, ancladas en procedimientos y normas, enfrentan un tipo de competencia darwiniana para la cual no están preparadas. La deliberación democrática, la fragmentación mediática y la exposición constante a narrativas contradictorias debilitan la capacidad de respuesta unificada. La táctica de la disrupción opera precisamente ahí: en la saturación informativa, en la parálisis institucional, en el descrédito de las fuentes legítimas de autoridad.

Las potencias que mejor se adaptan a este entorno no son necesariamente las más fuertes en términos convencionales, sino las más ágiles, opacas y resilientes. La guerra contemporánea premia la ambigüedad y penaliza la previsibilidad. El arte de la negación sustituye al arte de la guerra: negar espacio, negar información, negar consenso. En este contexto, la victoria no es proclamada; se asume por default cuando el adversario colapsa desde adentro. Cuando la guerra se vuelve constante, como en la actualidad, los Estados tienden a reforzar sus capacidades coercitivas, pero también a reducir su flexibilidad democrática. Las élites utilizan la amenaza para consolidar poder, suprimir la disidencia y justificar la excepcionalidad como norma. Keegan señalaba que la guerra no es la continuación de la política por otros medios, sino su fracaso. En ese fracaso, las democracias están atrapadas: no pueden renunciar a sus principios, pero tampoco pueden ignorar que la guerra ya no se libra bajo sus reglas. El punto más frágil del ecosistema liberal es su incapacidad para adaptarse a una guerra sin normas claras. Las democracias están diseñadas para guerras reguladas, declaradas, legitimadas. Pero el conflicto actual no respeta ese marco. Se infiltra, se prolonga, se disfraza. Obliga a actuar sin estrategia, a responder sin control, a justificar lo injustificable.

Las democracias enfrentan así un dilema: o traicionan sus valores para ganar, o los respetan y pierden. Esta tensión se expresa en operaciones encubiertas, intervenciones sin nombre, sanciones que sustituyen la acción directa

Las democracias enfrentan así un dilema: o traicionan sus valores para ganar, o los respetan y pierden. Esta tensión se expresa en operaciones encubiertas, intervenciones sin nombre, sanciones que sustituyen la acción directa. El lenguaje bélico se modera, se oculta, se disfraza. Pero la guerra está ahí, erosionando instituciones, polarizando sociedades, debilitando la confianza. Esta situación produce una paradoja: el enemigo no teme al conflicto; las democracias sí. La guerra, que solía ser herramienta de la política exterior, se convierte en un factor de inestabilidad interna. La democracia liberal, en guerra, se agota a sí misma.

Objetivos: ¿para qué se lucha?

La transformación más profunda de la guerra contemporánea es la indefinición de sus objetivos. En el pasado, se combatía por recursos, territorios, ideologías, supervivencia. Hoy, en muchos casos, no está claro por qué se lucha. El conflicto se vuelve una condición más que un medio. Se combate para debilitar, para impedir, para prolongar. El objetivo no es la victoria, sino el desgaste. La guerra se convierte en una forma de control social, de legitimación interna, de afirmación simbólica. Mantener el estado de guerra permite a ciertos actores justificar su poder, suspender la crítica, consolidar alianzas. En vez de buscar paz, buscan la permanencia del conflicto como estado funcional. Para Carl Schmitt, la guerra es la forma más pura de la política, porque expresa la distinción fundamental entre amigo y enemigo. No es un fracaso de la política, sino su expresión más intensa. En tiempos de guerra, el soberano se manifiesta en su potestad de decidir sobre el estado de excepción, suspendiendo el orden jurídico para preservar la integridad del Estado. Cuando el conflicto se vuelve permanente, esa excepción deja de ser coyuntural y se convierte en norma: la guerra, entonces, no sólo redefine los límites del poder, sino que lo absolutiza, desplazando el debate democrático por la obediencia a la necesidad. Giorgio Agamben profundiza el argumento schmittiano mostrando cómo el estado de excepción se ha convertido en técnica permanente de gobierno. En este marco, la guerra prolongada sirve para vaciar el contenido de la ciudadanía: el individuo deviene “vida desnuda”, administrado en nombre de la seguridad más que del derecho. El conflicto ya no suspende el orden legal momentáneamente, sino que funda un nuevo tipo de soberanía que prescinde de la legalidad para conservarse. Gobernar bajo amenaza perpetua permite justificar la erosión de libertades, mientras se legitima un aparato estatal que responde más a la urgencia que a la deliberación. Incluso cuando hay objetivos declarados, estos son frecuentemente ambiguos o inalcanzables. ¿Qué significa "erradicar el terrorismo"? ¿Cómo se mide el éxito en una guerra híbrida? ¿Cuándo termina una guerra de narrativas? La imposibilidad de clausurar el conflicto refuerza su naturalización. El tiempo bélico deja de ser excepcional: se vuelve estructura.En este escenario, las democracias enfrentan una crisis existencial. Su modelo de guerra requiere fines legítimos, apoyo ciudadano, límites claros. Pero sus enemigos no operan bajo esos criterios. El resultado es una desincronía entre voluntad y necesidad: las democracias necesitan combatir, pero no saben por qué, ni cómo, ni hasta cuándo.

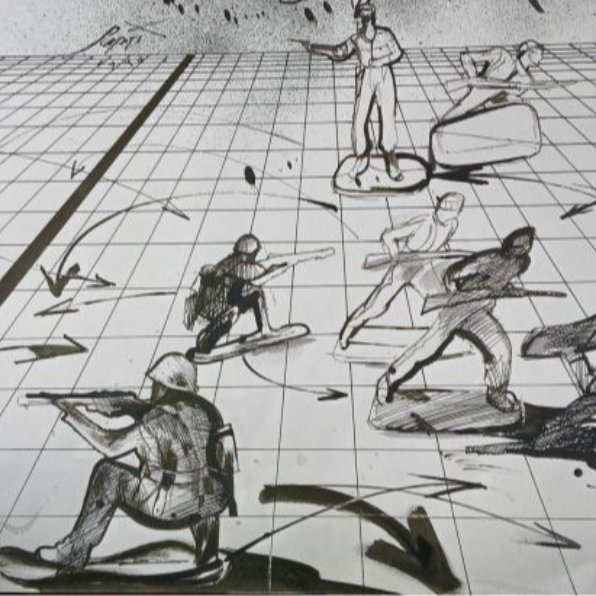

La guerra ha vuelto, no como anacronismo, sino como anticipo del futuro. La guerra del siglo XXI no busca la paz. Busca ventaja. No busca resolver disputas, sino imponer realidades. En un mundo sin hegemonía clara, sin normas comunes, sin consenso moral, la guerra se convierte en el idioma compartido de actores que no comparten valores. El conflicto ha dejado de ser evento para convertirse en estructura. No hay líneas claras entre paz y guerra, entre civil y militar, entre seguridad y política. Todo se entrelaza, todo se disputa, todo se militariza. La posmodernidad geopolítica es una época de guerra difusa, continua, legitimada por la propia fragmentación del sistema. El desafío es comprender esta nueva gramática de la violencia. Abandonar las categorías del siglo XX. Asumir que la guerra es hoy una forma de gobernanza, una estrategia de supervivencia, una técnica de poder. Y entender que, en este nuevo tablero, no gana el más fuerte, sino el más adaptable.