«No veo ideas que me hagan pensar en un gran futuro democrático. Todo sistema es mortal. Como nosotros»

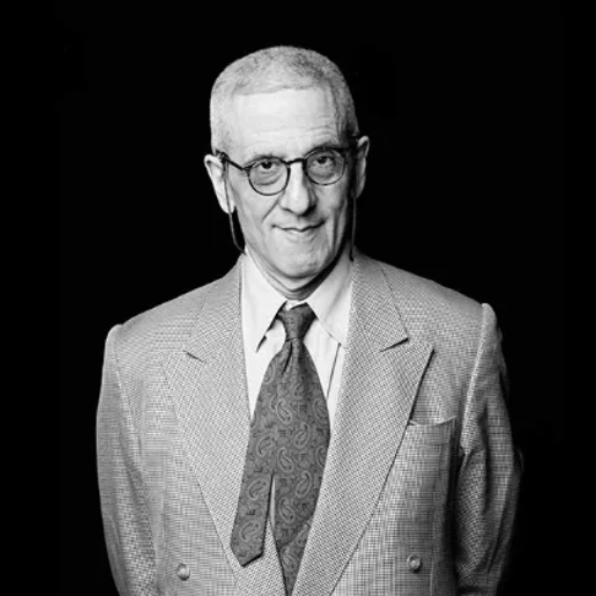

David Rieff es analista político, periodista y crítico cultural. Estudió historia en la Universidad de Princeton y ha sido corresponsal de guerra. Sus artículos se han publicado en importantes medios como The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal, Le Monde, The Atlantic Monthly, Foreign Affairs o El Pais. Publicó libros como A punta de pistola: sueños democráticos e intervenciones armadas (2007), Un mar de muerte (2008), El oprobio del hambre (2016), Elogio del olvido (2017) y muy recientemente el ensayo Desire and fate (2025). Vive en Estados Unidos pero pasa parte de su tiempo Ucrania y visita Argentina con frecuencia.

En relación con tus reflexiones sobre la memoria y el olvido. En Against Remembrance y en Elogio del olvido planteás una idea central y es que muchas sociedades (no todas, sino en algunos casos) necesitan, más que memoria, una dosis de olvido colectivo para lograr una sociedad pacífica. ¿En qué casos crees que la memoria impide una mirada de futuro y en cuáles se complementa con una mirada de futuro?

Bueno, para empezar. ¿Cuál futuro? Porque creo que, finalmente, cuando la gente habla del futuro hablan en realidad desde la ideología. De su propia ideología. Entonces, la así llamada memoria colectiva siempre ha servido para fortalecer la solidaridad de un grupo, de una comunidad. Pero el problema con la memoria colectiva, o si vos preferís la memoria histórica, es que no existe. Lo que existe es un consenso, digamos de una sociedad o de un grupo sobre el pasado. De lo que sucedió en el pasado. Y cuando este consenso es un consenso casi absoluto o digamos que la gran mayoría de una Comunidad o una nación está de acuerdo sobre la memoria, es decir, sobre una versión del pasado sobre la cual coinciden, bueno ahí podemos decir que este consenso ayuda a establecer la sociedad actual y la sociedad a futuro. Pero tenemos que ser claros: la memoria colectiva no existe. Es una metáfora para la política, la ideología, y también para las emociones. Es una manera de llorar, una manera de festejar. Pero cuando hablamos de memoria histórica y memoria colectiva hablamos de política finalmente. O de la moral. Lo que yo había tratado de enfrentar o de pensar en mi libro es en desacralizar la memoria. La memoria en unos casos ayuda y en otros puede ser muy peligroso para la paz o para la cohesión cívica. Depende. Por ejemplo, veamos el caso de la Argentina, después de la dictadura. Había más o menos un consenso sobre la importancia del recuerdo y de la memoria. En ese caso no creo que haya sido algo peligroso. Había un debate fuerte sobre qué hacer con los verdugos, con los generales, etcétera. No había que olvidar para entregar justicia a las víctimas, pero también que la sociedad sigue en otro camino. Pero cuando no hay consenso, por ejemplo, hablamos de lo que pasa en este momento de la catástrofe en Gaza. Imaginemos que haya un acuerdo entre israelíes y palestinos. Yo no creo que llegue a ver eso porque soy viejo. En cambio ustedes son jóvenes y es al menos imaginable que van a llegar a ver un tal acuerdo, pero eso no importa, aunque honestamente lo dudo. Hagamos un experimento intelectual. Supongamos que en el año 2032 hay acuerdo entre israelíes y palestinos. Pero israelíes y palestinos nunca van a coincidir sobre lo que ha pasado. La única esperanza para la paz, una paz sin una victoria militar de un pueblo y la derrota del otro, es decir, no de una victoria total, sino de un acuerdo donde ambos lados tienen aceptar cosas que no quieren aceptar, la única manera que sea posible será desde el olvido. O para ser más precisos: desde el silencio público. Porque si hablamos de olvido, los individuos no olvidan, pero las sociedades pueden rechazar la memoria colectiva, es decir la memoria oficial. Por ejemplo, esto sucedió en Irlanda del Norte. Y como no había una victoria ni de los republicanos ni de los protestantes tenían que mantener este silencio público para asegurar la paz. También en sociedades donde hay grietas importantes, no como las grietas argentinas, sino un poco más graves, como por ejemplo en España después de Franco, del fascismo. Una sociedad donde no había un consenso. Tenían que imponer lo que llamaron casi oficialmente un pacto del olvido. Pero 30 años después, o 40 años después nadie quiere seguir con este pacto. El olvido también puede ser mortal. Como nosotros, como nuestras sociedades. Uno podría imaginar un momento durante los cuales el olvido es muy importante y otros en los que no. En España en este momento creo que la gran mayoría de personas se interesa de nuevo en la memoria, en el pasado, en establecer lo que sucedió, en las víctimas del de Franco, del régimen fascista. Y puede ocurrir así, pero en casos difíciles como Israel/Palestina o Irlanda del Norte u otros no veo cómo van a poder ponerse de acuerdo, salvo el regreso del Salvador. No veo como ponerse de acuerdo sobre el pasado. Lo que es posible es ponerse de acuerdo sobre el presente y tener deseos para el futuro.

Me parece que el problema con el peronismo es que no sabe cómo cambiar hoy, dado que el mundo del trabajo oficial está desapareciendo muy, muy, rápidamente. Y no solo le pasa al peronismo. En Europa los partidos tradicionales no saben qué decir.

Te queremos preguntar específicamente sobre el caso argentino. Porque en Argentina hay una expresión que usa el sociólogo e historiador Juan Carlos Torre que dice que Argentina es un país que vive de sus utopías retrospectivas. Argentina no puede pensar utopías, sino que siempre tiene esas utopías a las que tiene volver em algún momento. Ya sea al peronismo en 1945 o Milei que quiere volver a 1910. Por eso queríamos específicamente cómo vos, desde afuera, ves esa relación que los gobiernos o la sociedad argentina tienen con su pasado, y en vínculo con esas ¨utopías retrospectivas¨? ¿Cómo pensás esa articulación pasado, presente, futuro?

Bueno, pienso en la derrota del proyecto económico argentino. Una derrota compartida entre la derecha y el peronismo. Y por eso hay que pensar en un pasado idealizado. Es una marca para mí del fracaso de una sociedad. Ustedes seguramente han leído la entrevista de Hugo Alconada Mon con Pepe Mujica la otra semana. Ahí dice Mujica algo así como ¨nosotros no tenemos petróleo, no tenemos recursos naturales, no tenemos pampa y nosotros tenemos una tasa de pobreza del 8% y los argentinos con todos los recursos naturales tienen una tasa del 50%. ¡Qué país maravilloso!¨ dice Mujica. Y yo como extranjero, que desde hace 15 años pasa al menos un mes al año en Argentina y lo que me llama la atención es que ustedes se ven como o los mejores o los peores. Lo que no aceptan es que es a veces lo que les pasa es el promedio internacional. Tengo muchos amigos argentinos que me hablan frecuentemente del ¨colapso de la educación¨ nacional. Y cuando yo contesto que bueno usted sabe que lo mismo está pasando en Francia o en Estados Unidos, que hay crisis general de la educación nacional en casi todos los países desarrollados, en Europa y en las Américas, me dicen que ¨no, absolutamente imposible. Es mucho peor aquí en Argentina¨. Así es el estilo del país. La nostalgia argentina me parece una prueba de falta de éxito en todo contexto. Al menos en los contextos públicos. En términos políticos un país que tiene confianza en el futuro no es nostálgico. Lo vemos con los populismos en todas partes del mundo. Trump, por ejemplo, habla de un Estados Unidos que probablemente nunca existió. La nostalgia vende. Un pasado completamente imaginario. Cómo el pasado de 1910 de Milei. O el peronismo que habla de un corporativismo que hoy es imposible en nuestra época. Me parece que el problema con el peronismo es que no sabe cómo cambiar hoy, dado que el mundo del trabajo oficial está desapareciendo muy, muy, rápidamente. Entonces los gremios en todos los países tienen menos importancia y a ellos les cuesta hablar por fuera del corporativismo. Y no solo le pasa al peronismo. En Europa los partidos tradicionales no saben qué decir. Veamos en Estados Unidos a Kamala Harris: una persona sin mucha gracia ni interés, pero al menos correcta. Con opiniones razonables sobre la gran mayoría de los temas, una persona moderada. Pero ella no sabía cómo hablarle al 50% del país que se estaba quejando de su situación, que pensaba su situación como atravesado por un mal momento. Ella prefería hablar de la alegría.

Hay siempre un espacio para el idealismo. Una visión utópica junto a la tecnología de esta época. Por eso puede haber un cambio entre izquierda y derecha. La derecha puede pasar a encarnar a los utópicos y la izquierda a los pesimistas. Esto me parece que es lo que ha ocurrido.

En parte del siglo XX la izquierda tuvo cierto ¨monopolio del futuro¨ y la utopía. Sin embargo, hoy asistimos a un momento en el que el universo de Silicon Valley se quedó con ese monopolio. Además, esos personajes, entre los que están Elon Musk, Peter Thiel y Marc Andreessen, en estos años pasaron del campo de la innovación, la influencia y las ideas a la política. ¿Cómo te imaginás ese futuro pensado por ellos? ¿Te imaginas que van a tener éxito? ¿Cómo ves todo eso?

Bueno, para empezar, yo creo que un problema con, digamos, el utopismo de la izquierda es que el cambio climático ha arruinado la confianza en el futuro de los jóvenes idealistas de izquierda. Porque, en mi experiencia, los jóvenes de izquierda en casi todos los países del mundo, en Europa, en América Latina, en Estados Unidos, tienen al contrario una visión que los viejos vincularían con la derecha. Una visión apocalíptica y pesimista. ¡Extinción Rebelión!, por ejemplo. El grupo internacional. Porque decir que ¨estamos resistiendo a la extinción¨, es extraordinario visto desde la vanguardia izquierdista joven de nuestra época. Entonces hay siempre un espacio para el idealismo. Una visión utópica junto a la tecnología de esta época. Por eso puede haber un cambio entre izquierda y derecha. La derecha puede pasar a encarnar a los utópicos y la izquierda a los pesimistas. Esto me parece que es lo que ha ocurrido. Uno también podría decir que las fantasías sobre nuestras sociedades en la época de las redes han sido exactamente esto: fantasías. Y que sobre todo la idea que íbamos a transformar el mundo con una libertad de expresión y etcétera, nunca tuvo nada que ver con la realidad. Y aun durante el momento ¨idealista¨ de Silicon Valley las personas más beneficiadas han sido los ricos. Zuckerberg y compañía, en su versión demócrata antes de este último giro.

¿Cómo ves ese giro? Porque, por ejemplo, Peter Thiel siempre fue un conservador. Hay ahí una coherencia de décadas. Pero Mark Zuckerberg, Elon Musk y otros eran todos demócratas progresistas hasta hace muy poco. En Steve Jobs hasta había cierta cosa contracultural con resonancias de lo jipi. ¿Cómo pasamos de este Silicon Valley ¨buenista¨ al Silicon Valley más ¨dark¨ de ahora?

Sí, claro. Era más ¨buenista¨. Yo creo que hemos pasado de un neoliberalismo vestido de izquierdismo de un Jobs a una derecha dura y conservadora. Nunca he tomado en serio el radicalismo de Silicon Valley de la época del ¨don´t be evil¨ de Serguéi Brin o de Steve Jobs porque finalmente, y en esto nos acercamos a los debates sobre lo woke y etcétera, estaban muy comprometidos en todos los movimientos emancipatorios salvo los de clase. Estaban, sí, los temas de género, asuntos raciales, etcétera. Pero no les interesó nunca, como a la izquierda clásica, el análisis de clase. Para ellos no existía más, habíamos superado todo esto. Y entonces había que liberarnos. Hace 40 años escribí sobre este tema. El multiculturalismo siempre me pareció una nueva versión del neoliberalismo. Además acabo de publicar un pequeño libro (Desire and fate). Aforismos y pequeños textos que escribí en mi substack en los últimos 4 años, más o menos sobre lo woke, debates culturales, la política identitaria, etcétera. Y ahí yo planteo que no veo contradiccón entre lo woke y el capitalismo. Sí, entiendo perfectamente que en las facultades los que siguen la política identitaria se imaginan como radicales, comunistas y antisistema, etcétera, etcétera. Pero finalmente, me parece, tienen que esquivar siempre toda pregunta de clase. En esto sigo y recomiendo a Susan Neiman, una pensadora americana que vive en Alemania, que acaba de publicar un libro que creo que está en español.

Yo he enseñado diez años en París en Science Po y Francia es un país que conozco. Y ahí los jóvenes se interesan por el Frente Nacional o por la Francia Insumisa. Es decir: la derecha dura y la izquierda dura. Los partidos del centro han perdido casi toda la energía.

Sí, sí, está en español. La izquierda no es woke.

Sí, sí. Y bueno, yo comparto. Ojo, yo no soy de izquierda. No soy de derecha tampoco. Soy demasiado pesimista como para asociarme con la izquierda. Imposible. Porque, soy, ¨sinceramenente¨, como diría Cristina, pesimista. No soy un optimista decepcionado. Soy pesimista, Estoy, precisamente, con Søren Kierkegaard y Arthur Schopenhauer. Estoy con mi maestro: Emil Cioran. Por eso ahora tengo una broma con mi amigo John Gray en la que decimos que tenemos un partido político de dos personas. Y tampoco estoy con la derecha que me parece completamente una estafa. Como Trump o como Milei. Hoy leí en La Nación que Milei acaba de poner en la jefatura del servicio secreto precisamente a las personas que habían protegido a los kirchneristas que había denunciado en campaña. Entonces, no puedes tomar en serio esto como posición moral. Pero no me molesta: nunca he estado convencido de la política. No hay nada en esa carta de vinos que me interese. Ahora estamos en un mundo de estafas. Por ejemplo, hablando de los Estados Unidos, pensemos en Trump. Él es un mentiroso y no tiene principios. Yo creo que si Steve Bannon le hubiera dicho a Trump hace tres meses: Donald, para ser elegido presidente vos tenés que declarar que desde ahora sos trans, que Trump lo hubiera hecho sin hesitación porque no tiene principios. Hace veinticinco años era un gran amigo de Hillary Clinton. Y del otro lado hay una izquierda completamente dominada por la política identitaria que nunca va a poder cambiar la sociedad en términos económicos. Porque en la izquierda actual no hay política económica. Y el centro y la centroizquierda, pienso en Europa pero también de los demócratas, en Estados Unidos no saben qué decir. Por ejemplo, yo he enseñado diez años en París en Science Po y Francia es un país que conozco. Y ahí los jóvenes se interesan por el Frente Nacional o por la Francia Insumisa. Es decir: la derecha dura y la izquierda dura. Los partidos del centro han perdido casi toda la energía, aunque sea posible que por razones electorales, técnicas, gane un en 2027 en Francia un tipo del centro, quién sabe, Pero al hablar con jóvenes ellos están todos con los dos extremos en este momento. Me recuerda un poco a la Europa de los años treinta del siglo XX.

Los contemporáneos suelen creer que viven una época excepcional donde todo está mutando. Hoy muchos plantean que hoy estamos ante un cambio de época. ¿Creés que es así? ¿O todavía falta para poder decir que el mundo está ante un punto de inflexión como en algún momento fue la época de las revoluciones de fines del XVIII o la primera guerra mundial o 1989? ¿Hay un cambio de época?

Bueno, hay varias cosas que para mí indican un cambio de época. Primero el cambio climático. No tengo la competencia para saber la gravedad de lo que pasa pero obviamente hay un gran cambio. Lo que ahora está pasando en este momento en Los Ángeles donde no hay lluvia en los últimos meses. También el otro gran dato de nuestra época que es la migración internacional. Estamos en un momento de migración que no hemos conocido posiblemente desde el siglo XIX. Pero es extraordinario lo que está pasando. Millones y millones de personas están migrando y no solamente de países pobres hacia los países ricos sino también de países pobres a países un poco menos pobres. Como en África.Y lo que hay también es el fin del sistema de 1945, el sistema de la ONU, incluso EL sistema de las instituciones financieras como el FMI y el Banco Mundial. Estamos en la decadencia de este sistema. Y se mueren también las fantasías, precisamente utópicas, que esa época parió, por ejemplo, el fin de la guerra como algo central en la vida del mundo. Bueno, durante cincuenta años, más o menos, las guerras han disminuido mucho. Pero ahora estamos con Ucrania, con Gaza, con Birmania, con el Congo. Regresamos, digamos, a la norma histórica. Porque históricamente la guerra y no la paz es lo normal. América Latina es el único continente en lo cual esa regla no tenía mucha relevancia dado que aunque había guerras civiles revolucionarias, no había guerras entre Estados desde la guerra del Chaco en 1936. Pero en Europa sobre todo, es por eso que Ucrania ha generado una tormenta para ellos, no imaginaban la posibilidad de tener softpower sin hardpower y ahora están rearmándose y por eso pienso que hemos regresado al promedio histórico. Y esto es un gran cambio, porque había una gran ilusión y muchas fantasías sobre este tema. Se pensaba que todo esto iba a cambiar, que el ser humano había cambiado, que podríamos liberarnos de la guerra y del irracional. Pero desde mi dimensión conservadora de mi visión del mundo esto nunca fue posible. Ustedes deben conocer el intercambio epistolar entre Sigmund Freud y Albert Einstein. En 1932 con razón Einstein había visto que el mundo estaba al borde del desastre, al borde de la guerra, y por eso trató de movilizar gente conocida y escribió a Freud. Y Freud contesta que tenía mucho respeto por él y que compartía su temor pero le dice: creo que hay algo en la naturaleza humana que necesita la guerra. Y yo hoy creo que habíamos olvidado esto en el mundo oficial de la ¨comunidad internacional¨. ¿Qué comunidad internacional? ¡Eufemismos! ¡Mentiras! No existe la comunidad internacional. Hay un sistema internacional que está colapsando en este momento. Y bueno, esto también es un punto de inflexión. Y, finalmente, bueno, hablando de Europa asistimos a la muerte de la fantasía socialdemócrata. O del momento socialdemócrata. Sin ser despectivo. Es simplemente que no funciona en este momento, no funciona la alianza de un capitalismo más o menos progresista con los sindicatos, con un sistema de seguros sociales, etcétera. Y esto también es un gran cambio. ¿Qué va a suceder? Mirando al mundo yo veo más o menos el ascenso de diferentes versiones de modelos autoritarios en todas partes del mundo. Populismos, pero también, líderes como Xi Xinping. Hablo de personas exitosas, no hablo de Vladimir Putin porque, aunque gane la guerra en Ucrania, Rusia va a salir más débil. Será el socio débil de China. Yo no veo ideas que me hagan pensar en un gran futuro democrático. ¿Y por qué no? Todo sistema es mortal. Como nosotros. Es posible que la visión más o menos progresista, es decir, que la historia progrese hacia algo mejor, que es una versión laica de la visión cristiana, es posible que todo eso se haya terminado o que haya muerto. O está muriendo. Me parece más probable que la posibilidad de regresar a, no sé, una visión social más o menos socialdemócrata más fuerte. Estamos entrando en un mundo posdemocrático.

Yo no veo ideas que me hagan pensar en un gran futuro democrático. Todo sistema es mortal. Como nosotros. Estamos entrando en un mundo posdemocrático.

Retomando el concepto de ¨utopías retrospectivas¨, considerando que vos vivís parte del año en Ucrania, queríamos saber cómo pensás que funciona eso y qué perspectiva le ves a Rusia con esta idea de conectar un pasado, un Make Russia Great Again, con el futuro. Si Rusia o el putinismo no funciona también en esa clave y cómo juega eso con la intervención en Ucrania.

Bueno, yo creo que Putin es un líder con una idea. Y la idea es restablecer un imperio ruso. Obviamente menor, más pequeño que en la época del Pacto de Varsovia, Pero que al menos va a incluir a las repúblicas de la ex Unión Soviética. Regresar al imperio, sin que sea un estalinista, pero como Stalin, está jugando con todos los mitos rusos, una mezcla de Stalin y la ¨guerra patriótica¨ contra Hitler, de la liturgia de la iglesia ortodoxa, y de Pedro el Grande. Entonces toda la historia, la gloria del país está ahí. Obviamente, los ucranianos no aceptan y nunca aceptarán que su patria sea conquistada y de nuevo condenanda al status de colonia de Moscú, y por eso están luchando. Obviamente, estoy con ellos y paso gran parte de mi vida ahí y enseño en una de la facultades de Kiev. Y cuando los progresistas hablan con gusto del mundo multipolar deberían hablar de una multipolaridad de imperios. Porque es esto. Estamos entrando en eso. No entramos en un mundo democrático multipolar. No me parece. Sí pienso que casi todos nuestros países son menos democráticos. Lo que ha cambiado profundamente de manera inédita y positiva es sobre todo la cuestión de género. Esto es bueno. Cuando miro en el mundo la transformación del rol de las mujeres esa me parece casi la única buena noticia en este momento. Estamos en casi todos nuestros países en un mundo donde la clase media se está achicando rápidamente. Argentina es un ejemplo perfecto. Pasó de un país de clase media a un país con muchos más pobres que burgueses. Lo mismo, con sus diferencias, pasa en Francia y en Alemania para no hablar de los Estados Unidos. Porque Estados Unidos nunca ha sido exactamente una democracia, dado su ¨sistema¨ de elecciones presidenciales indirectas y, aun peor, por la influencia del dinero. Tienes que tener tanto dinero para ser elegido en Estados Unidos que no es una democracia completa. Es un ejemplo. En términos globales es la desdemocratización del mundo que avanza rápidamente y no, como dice Milei, la libertad.

En 2009 vos habías declarado ¨no creo que este sea un tiempo muy inteligente¨. Hay épocas en las que surgen, en determinados lugares del mundo, una cantidad de escritores y pensadores interesantes, generadores de cultura, de cine en los últimos y este no es un gran momento, decías. ¿Cómo ves vos eso? ¿Lo ves lo ves peor?

Bueno, digamos que la cultura clásica es peor ahora que en 2009. Imagino que en 2039 será aún peor. Es decir, que yo no veo tantos buenos escritores, al menos en los hogares geográficos tradicionales de la gran cultura, como Estados Unidos o Francia o la Argentina. Hay excepciones, claro. Pienso menos en la literatura que en, por ejemplo, el cine asiático. Me parece que allí hacen películas extraordinarias. El cine iraní también ha estado extraordinario, pero ahora, con la censura, es casi imposible trabajar. Y por eso hay una fuga de talento sobre todo a Francia. Entonces, hay que ser un poco cauteloso. Pero creo que si hablamos de la novela tradicional es menos interesante. Hay menos arte y más kitsch. Pero también estamos al comienzo de algo nuevo con las nuevas tecnologías. Yo creo que puede llevarnos hacia otras formas culturales. Puede ser que sea bueno. No es la cultura que me interesa a mí, pero creo que con todas las tecnologías, sobre todo visuales, que otras artes van a nacer. Yo no lo voy a llegar a verlo. Pero me parece evidente que entramos en un momento de transformación cultural como en la época de Gutenberg. Es otro mundo. Y puedo imaginar que en veinticinco, cien, doscientos años tendremos otra cultura con su propio interés. Pero sí, en términos de nuestra época es un momento sin gran interés cultural. En América Latina yo no veo un escritor del nivel de los grandes de hace cincuenta años. No es para decir que se murió esta tradición. Hay autores interesantes. Benjamín Labatut, por ejemplo, me interesa mucho. Pero me parece evidente que hay menos grandes novelistas y poetas en América Latina, en Estados Unidos, en Europa, en India, o en Japón. Y además la cultura popular me parece ahora ahogada por su propia adicción a la violencia. Es difícil admirar a una cultura popular tan brutal, el rap, el drill, etcétera. Sí, aun hay cosas también interesantes en esa cultura popular, pero diría mucho menos que anteriormente. Pero con la cultura hay que cuidarse porque cuando yo hablo, por ejemplo, de la novela, que es una forma que me interesa mucho, vale recordar que la novela tiene trescientos años, más o menos. Quinientos años si pensamos en Cervantes, el Quijote, la primera gran novela del mundo. Es decir: la novela nació como forma y eventualmente se morirá como forma. Es inevitable. Pero que nazcan otras formas también me parece inevitable.

La novela tiene trescientos años, más o menos. Quinientos años si pensamos en Cervantes, el Quijote, la primera gran novela del mundo. Es decir: la novela nació como forma y eventualmente se morirá como forma. Es inevitable. Pero que nazcan otras formas también me parece inevitable.