Otoño de 1946 en Karaganda, Kazajistán. Un prisionero de guerra alemán abandona un campo de concentración soviético luego de un año y medio de trabajos forzados, que incluyeron desmontar las instalaciones de IG Farben en Auschwitz. Se lleva un ejemplar del Manifiesto comunista, gentileza de las autoridades. Durante la guerra su hermano mayor, un nazi convencido, murió en el frente; su tío, un enfermo terminal, murió gaseado. Al llegar a la Zona (lo que había sido Alemania), las fuerzas de ocupación norteamericanas lo arrestan y más tarde lo liberan con otro libro de regalo: una Biblia bautista. Ya de vuelta en casa, sus padres no lo reconocen. Reinhard Koselleck no tiene aún 25 años y ya aprendió que la historia no es ni la flecha de progreso que vio Hegel ni la farsa cruel que denunció Schopenhauer. Es buscar un patrón en el caos.

Verano de 2016 en Cleveland, Ohio. Durante la convención del Partido Republicano, toma la palabra un inversor de riesgo de Silicon Valley. Fue socio de Elon Musk y de Mark Zuckerberg, alumno de René Girard y lector de Leo Strauss. Desde el estrado, grita que está orgulloso de ser gay, de ser republicano y de ser norteamericano, y llama a votar por Donald Trump. Se gana el aplauso de hombres con sombreros tejanos y mujeres con gorras rojas de MAGA. No es la primera intervención pública de Peter Thiel: ya había financiado proyectos para mejorar a la especie humana mediante la tecnología y propiedades en Nueva Zelanda para escapar tanto de la autoridad estatal como del colapso planetario. Para Thiel, el futuro sólo puede ser disrupción o extinción.

Koselleck y Thiel pueden ayudarnos con el problema actual. Ya no se trata de que no haya alternativas a un futuro único, como se denunciaba a fin del siglo pasado. Hoy el problema es que hay alternativas pero se nos presentan oscuras e incontrolables. El soldado nazi y el empresario trumpista nos explican la historia de ese futuro y su posible salida. Lo que sigue es un ejercicio especulativo sin asidero ni aplicación en la coyuntura inmediata. La realidad hoy pide mucho más que realismo político.

El final del futuro

Ciudadano de un país aún sin forma ni destino, en 1947 Koselleck entró a estudiar Historia y Filosofía en Heidelberg, buscando siempre amistades peligrosas. A su tesis doctoral la supervisó clandestinamente el jurista católico Carl Schmitt, expulsado de la Academia por sus vínculos con el nazismo; para la elaboración del Lexikon (un diccionario en ocho tomos de conceptos políticos alemanes) se asoció a Otto Brunner y Werner Conze, dos historiadores muy prestigiosos durante el III Reich, el último de ellos miembro de las SA y partícipe de la masacre de Liepāja.

La tesis de Koselleck sostiene que la sociedad civil, liberal y burguesa, fue posible gracias al Estado absolutista y a la falsa neutralidad religiosa que ese mismo Estado impuso luego de la Paz de Westfalia. Cuando esa sociedad civil destruyó a aquél Estado en la Revolución francesa, lo hizo en nombre de una moral hipócrita que negaba a la política. Ese es el origen enfermo de la Modernidad. Por eso todo concepto moderno arrastra capas de sentidos pasados y conflictivos. La tarea del historiador es buscar dentro de esos estratos de tiempo. En alemán la palabra Geschichte (Historia) contiene a schicht (estrato).

En 1976 Koselleck desarrolló dos categorías históricas: «espacio de la experiencia» y «horizonte de expectativas». ¿No era más fácil decir «pasado» y «futuro»? No, pasado y futuro son puntos sobre una línea de tiempo homogénea. «Espacio de la experiencia» entiende que el pasado es un lugar, una especie de trastienda en donde se amontonan recuerdos y cosas viejas sin mucha distinción entre épocas. Por eso nos resulta contraintuitivo comprobar que Cleopatra haya vivido más cerca del origen de la world wide web que de la construcción de la Pirámide de Giza: el espacio de la experiencia apila y aplana hechos que nuestra memoria colectiva va recuperando según las necesidades y posibilidades del presente. El «horizonte de expectativas», por su parte, entiende al futuro como una proyección: temores, esperanzas e incertidumbres del presente que imaginamos en un tiempo que no experimentamos ni conocemos.

En la medida en que nuestras expectativas se realicen o se frustren, se transformarán en experiencias. Nuestro pasado se llenará de futuros logrados o fallidos, y el horizonte de expectativas se reducirá otra vez.

En la Antigüedad las expectativas se alimentaban exclusivamente de las experiencias pasadas. La concepción del tiempo era circular y previsible: sólo podían pasar cosas que ya habían pasado, la Historia era «maestra de la vida». El desarrollo mercantil y tecnológico del siglo XVI abrió el horizonte de expectativas. El tiempo se aceleró y el espacio de la experiencia se alejó cada vez más del futuro. Las cosas ya no se repetirían y la Historia tenía poco que enseñar: durante el siglo XX los conceptos que más expectativas generaron fueron los que menos pasado contenían: comunismo, fascismo, ciberespacio.

En la página final del texto, Koselleck, como quien antes de irse se detiene un minuto con la mano en el picaporte y el abrigo puesto, desliza que:

Si se realizan los proyectos politicos correspondientes, despues de haber sido originados por una revolucion, entonces las viejas expectativas devendrán en nuevas experiencias. Así, una antigua correlación podría volver a entrar en vigencia: cuanto mayor sea la experiencia, tanto más cauta y tanto más abierta al futuro será. Si ese fuera el caso, se habría alcanzado entonces el final de la “Modernidad” en el sentido del progreso optimizante.

En la medida en que nuestras expectativas se realicen o se frustren, se transformarán en experiencias. Nuestro pasado se llenará de futuros logrados o fallidos, y el horizonte de expectativas se reducirá otra vez. Tres años antes que François Lyotard y treinta antes que Mark Fisher, Koselleck nos habló del fin de la Modernidad y la extinción del futuro. Y lo hizo mejor porque era un historiador. El futuro tiene historia y es pasado. No es un acervo de sueños y posibilidades que el neoliberalismo nos robó, es una dimensión temporal abierta por el desarrollo del capital y cerrada tres siglos después por la dinámica de la acción colectiva. Solo un venture capitalist podía abrirlo de nuevo.

El futuro del final

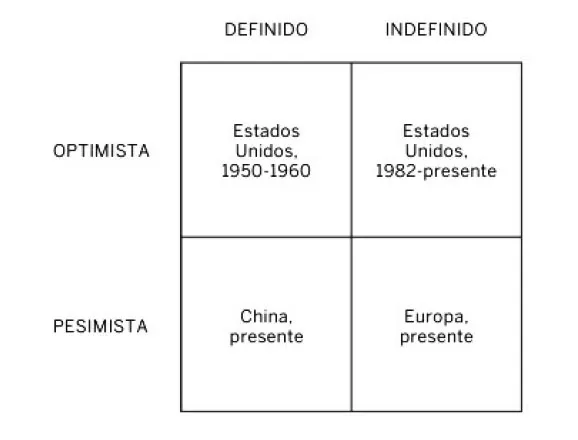

El trayecto de Thiel es conocido: nerd fanático de Tolkien, abogado por Stanford, funcionario judicial frustrado, trader, cofundador de Paypal, inversor de riesgo y operador de Trump en el centro oeste. En 2014 publicó Zero to One: Notes on Startups, or how to build the future. La idea principal del libro, el «secreto» que Peter nos quiere compartir, es que la tecnología es más importante que la globalización. Mientras ésta última se limita a difundir y multiplicar un bien, servicio o idea, la tecnología los crea de la nada, de cero a uno. Esta red pill tiene un sentido de mínima para los estudiantes de negocios de Stanford y otro de máxima para la humanidad. Thiel toma cuatro arquetipos de futuro, desecha los dos clásicos—el tiempo cíclico de los antiguos y el progreso lineal de los modernos—y se concentra en los dos arquetipos escatológicos: el colapso y el despegue acelerado, la destrucción de la humanidad o su superación transhumana. Según Thiel, para frenar el colapso mediante el despegue acelerado tenemos el potencial tecnológico y empresario pero necesitamos cambiar de actitud. A tal fin, presenta este esquema de horizontes de expectativas:

Estados Unidos a mediados del siglo XX, como legítimo heredero de la Europa del siglo XIX, confiaba en un futuro mejor y fue a buscarlo: en las fábricas, en los laboratorios, en África o en la Luna. Desde 1980, los boomers norteamericanos creen que todo va salir bien sin saber cómo; y los europeos sienten que todo es decadencia sin poder ni querer evitarla: mejor meter más regulaciones y extraviarse con champagne y putas rusas en la Costa Amalfitana, viendo pasar las pateras. China sí tiene una idea de futuro: otro colapso, como tantos pasó en su historia, por eso se acantona bajo el PCCh y corre tras Occidente.

Para Thiel hay que recuperar el optimismo definido del siglo XX en las condiciones del siglo XXI. Pero es un optimismo extraño. En 2015, publicó en la revista católica First Things que había que abandonar el «edenismo» y buscar el Edén en la Tierra mediante la tecnología. Se pueden discutir las credenciales católicas de Thiel pero el hombre pone el dinero en donde pone la boca: fondeó diferentes proyectos para extender la vida indefinidamente y para separar la mente del cuerpo mediante emulación cerebral. En 2008 escribió en el sitio libertario Cato que la democracia ya no era compatible con la libertad y él prefería buscarla en el espacio, el ciberespacio y el seasteading (enclaves soberanos en alta mar por fuera de cualquier jurisdicción; también le financió uno al nieto de Milton Friedman). En 2004, con el trasfondo aún fresco del atentado a las Torres Gemelas, convocó a un coloquio llamado Política y apocalipsis y presentó su ponencia «The Straussian Moment». Allí presenta un escenario de colapso: la inevitable violencia mimetica humana (destruimos a los demás porque queremos ser como ellos y no podemos) entendida en clave de choque civilizacional. Thiel acusa a la modernidad occidental de haber olvidado la Pregunta por la Naturaleza Humana, a diferencia de sus enemigos jihadistas, e invoca a «un estadista cristiano» que conduzca a Occidente hacia una era posilustrada:

No se puede volver al mundo arcaico, ni siquiera a la sólida concepción de lo político imaginada por Carl Schmitt. No se puede pactar con la Ilustración, ya que muchos de sus tópicos se han convertido en falsedades mortales en nuestro tiempo. El estadista cristiano debe apartarse de las enseñanzas de Leo Strauss en un aspecto decisivo: sabe que la era moderna no será permanente y, en última instancia, dará paso a algo muy diferente. Nunca se debe olvidar que un día todo se revelará, que todas las injusticias serán expuestas y que quienes las perpetraron tendrán que rendir cuentas.

El «optimismo definido» de Thiel tiene un fuerte olor a Últimos Días.

El pensamiento de Thiel se entiende mejor desde el universo neorreaccionario o NRx, una minoría intensa de las nuevas derechas que concilia libertarismo económico, disrupción tecnológica, modelos políticos premodernos (monarquías, aristocracias) y cierto oscurantismo mítico. El autor NRx de referencia es Curtis Yarvin, otro beneficiario del mecenazgo de Thiel. Podemos ver al NRx como una solución a la encerrona histórica de Koselleck: una síntesis de diferentes estratos de tiempo (modernos, antiguos y míticos) para disparar las expectativas hacia un nuevo horizonte. Que ese horizonte sea antidemocrático, incluso inhumano, es otro cantar.

Para Thiel hay que recuperar el optimismo definido del siglo XX en las condiciones del siglo XXI. Pero es un optimismo extraño, con un fuerte olor a Últimos Días.

Desde los años 80 diversas corrientes de pensamiento crítico o izquierdista protestaron contra la falta de alternativas ante la hegemonía capitalista y el «no hay alternativas» neoliberal. Hoy el consenso liberal cruje y el futuro se abre de vuelta, pero se ve más oscuro de lo que casi nadie esperaba. Ya no es un problema de izquierdistas: muchos de los que participaron del consenso neoliberal con la esperanza de que la economía de mercado y la democracia liberal trajeran prosperidad y libertad para la mayoría, hoy se sienten en un mundo ajeno.

Paradójicamente a ese amplio campo progresista que va desde la izquierda al liberalismo clásico les caben los horizontes de Thiel: el cuadrante pesimista definido sería para el nuevo ambientalismo radical que espera el colapso, si no es que lo desea; los movimientos de base y espíritu autonomista serían optimistas indefinidos, esperando que una líbido colectiva y rizomática encuentre sola su camino; el cuadrante pesimista indefinido sería para los grandes derrotados de la época: los populismos de izquierda y ese conjunto de académicos y periodistas liberales consagrados institucionalmente que Martin Gurri llama «el Centro»; y Curtis Yarvin, «la Catedral». Ambos viven el presente estupefactos ante el ascenso caótico de fuerzas políticas y culturales a las que hace quince años ni siquiera hubieran considerado como adversarios digno de tener en cuenta.

¿Hay un optimismo definido progresista para estos tiempos? Imposible si antes no aprendemos a lidiar con un futuro que reclamamos durante años y ahora no nos gusta.

Prognosis e hiperstición, dos políticas del tiempo

«Lo futuro determina lo presente y éste lo pasado», escribió Johann Georg Hamann, filósofo antiilustrado y hombre de negocios del siglo XVIII. Ya en el siglo XX, Gilbert Simondon, un filósofo de la técnica, observó algo parecido «un condicionamiento del presente por el porvenir, por lo que todavía no es». El tiempo está dislocado. Si el futuro por fin se abre y es oscuro, pensemos cómo nos afecta y cómo podemos alterarlo. Una política del tiempo. Sigue Simondon: «Solamente el pensamiento capaz de previsión y de imaginación creadora puede operar este condicionamiento invertido en el tiempo». Tenemos dos conceptos para definir esa operación.

Uno es prognosis, un pronóstico, una previsión que afecta el presente y atina al futuro con diversos grados de precisión. Para Koselleck esa puntería depende de cuántos niveles de pasado tenga en cuenta, cuántos estratos de tiempo incluya. Hitler pudo cumplir su profecía de una Europa alemana a costa de un finalismo tan cerrado y voluntarista (el «destino») que al final fue su ruina. Y la de millones. Lenin también fue finalista e implacable en cumplir la prognosis de Marx, pero alimentó su pronóstico con varios estratos de tiempo: la coyuntura política de 1917, la transición al capitalismo 2.0 y la ancestralidad de una meseta rusa que no es europea ni asiática. Alcanzó su meta gracias al zarismo fordista de Stalin. Denis Diderot previó la Revolución francesa; y Rodolfo Fogwill, el fin de la dictadura argentina. Ambos pusieron el brillo de la novedad sobre el fondo oscuro de la repetición: cada revolución es única pero todas tienen la misma dinámica. Cada dictadura argentina también.

Antes de morir en 2006, Koselleck admitió que la prognosis era cada vez más difícil en este siglo de aceleración tecnológica. Sin embargo, no se puede decir que la aceleración sea un problema solo del siglo XXI. «Y los años se acortarán a meses y los meses a semanas y las semanas a días y los días a horas» profetizó la Sibila Tiburtina hacia el año 360 de Nuestra Era. Si la aceleración es parte de los tiempos, tiene que haber manera de penetrar en ella.

En términos políticos, es un proyecto capaz de plantear imaginar el futuro tomando en cuenta las temporalidades que tendrá que arrastrar: coyunturas políticas, transiciones económicas, condiciones territoriales y planetarias.

El otro concepto es hiperstición, una palabra nacida en los primeros círculos aceleracionistas durante los años 90. El gurú del grupo, Nick Land, la definió como «la tecnociencia experimental de las profecías autocumplidas»: un feedback entre el presente y el futuro que pone a viajar en el tiempo a ficciones que se vuelven reales, que producen su propia realidad. Como Terminator, cono Neuromante, o como la novela Inutilidad, publicada 1889, que imaginó el hundimiento de un barco inundible llamado Titán cruzando el Atlántico Norte una noche de abril.

Cuando se produjo la bifurcación política del aceleracionismo, la rama izquierda (Alex Williams, Ray Brassier, Reza Negarestani), entendió a la hiperstición como un suplemento estético de la misión política, un dispositivo utópico que emite imágenes ficticias para activar una contrahegemonía real. El aceleracionismo de derecha, capitaneado por Land y redirigido hacia la NRx, acentuó los elementos míticos e inhumanos: una fuerza tecnocapitalista que nos succiona desde el futuro y arrasa a la humanidad, en especial a «La Catedral», el consorcio de instituciones culturales progresistas que entorpecen la aceleración. Esa fuerza puede ser la IA, bitcoin, Gnon, Cthulhu o cualquier otro cuco que se le ocurra al viejo Land.

Cuanto más definiciones acumula, la hiperstición gana en espesor conceptual pero pierde en precisión práctica: o es un retorcido esoterismo derechista o un mero utopismo de izquierda. Aún así, la hiperstición puede tonificar a una prognosis debilitada por la aceleración tecnológica, al tiempo que incorporar los múltiples estratos de tiempo de la prognosis puede enriquecer y bajar a tierra a la hiperstición. El resultado sería un feedback entre un futuro que inspira y cumple las ficciones del presente y un pasado que las hace estables e inteligibles. En términos políticos, es un proyecto capaz de plantear imaginaciones y conceptos a futuro tomando en cuenta las temporalidades que inevitablemente tendrá que arrastrar: coyunturas políticas, transiciones económicas, condiciones territoriales y planetarias.

¿Esto es pesimista u optimista, definido o indefinido? No me importa, solo busco esa «imaginación creadora» y esa «capacidad de organizar los elementos» para cortar camino entre la izquierda melancólica y el nihilismo de las nuevas derechas. Sobre su eficacia, sólo citaré a Elizabeth Sandifer: «Los derrotados operan desde las sombras y los escondites, y su legado es críptico y secreto».