Woke somos todos

Lo woke no se define por una agenda sino por un ethos de época: el fin del universalismo y la difusión de un identitarismo rígido y esencialista. Lo woke es omnipresente en toda la política de la época, incluyendo a las manifestaciones que se presentan como nuevas derechas y tradicionalismos que se proponen como antiwoke.

por Pablo Touzon

No es casualidad que la mayor parte de los textos que construyeron este número de Supernova sobre “lo woke” tuviesen, casi sin excepción, un primer esfuerzo definitorio sobre el concepto mismo. Todos los conceptos nacen para ser manoseados y traficados; es parte de su naturaleza intrínseca, y está bien que así sea. Las ideas no se matan, pero sí tienen vida propia. En relación con lo woke este aspecto se agudiza, y hay algo de justicia poética en esto: finalmente, le corresponde a lo woke caer bajo la espada del mismo perspectivismo radical que pregona. Si no existe siquiera la ilusión de una verdad objetiva y si toda verdad es un constructo del poder, también resulta natural que existan tantas definiciones de lo woke como las personas que lo mentan. ¿Qué es lo woke para vos? Elígete tu propio wokismo. Una definición que incluye necesariamente el Yo.

Por eso, y como supo decir el fiscal Strassera, evitaré toda pretensión de originalidad en este sentido, y trataré de arrimar la mía. La definición de woke que me interesa es menos aquella que lo liga con una agenda concreta de políticas públicas o con el debate interno entre izquierdas y progresismos (que, por supuesto existen y estuvieron brillantemente expuestas en el debate entre Mariano Schuster y Susan Neiman, entre otros) y más la que hace de esta palabra el concepto de una época. Me importa, diríamos, mucho más su uso transversal y masivo que utilizarlo como brújula en un hipotético political compass de izquierda-centro-derecha. Como la palabra “grieta”, hoy demodée, que nació de la boca de Jorge Lanata pero que se emancipó rápidamente de su autor para convertirse en el emblema de una era, la palabra woke es la contraseña criptica, de sonoridad de tribu germánica, de algo que sí entendemos -y vivimos- todos. El triunfo de la política de la identidad.

Lo woke, desde esta perspectiva, no es un nuevo avatar del viejo progresismo, una versión 2.0 de una hipotética batalla cultural gramsciana o del complot de los Sabios de Sión del marxismo plutocrático del siglo XXI (esas viejas canciones que retornan...). Es, en esta hipótesis, un lenguaje, una gramática política, social y cultural y un “método” de época, transversal a distintas ideologías y confesiones, que puede ser de izquierda, centro o de derecha, y que tiene como núcleo de referencia al edificio conceptual que deriva de la política de la identidad.

¿Cuándo lo personal se hizo político?

La identity politics es, como cualquier cosa seria, fruto de un proceso. En este caso, tiene su origen conceptual en el giro posmodernista, sin que por eso sea necesario achacarle a Michel Foucault y sus demás compatriotas de la french theory la totalidad de sus derivaciones más grotescas. De haber vivido en el siglo XX, Karl Marx hubiese terminado, con toda probabilidad, comiendo nieve en un gulag del paraíso obrero que propició; de haber experimentado el siglo XXI, Foucault quizás hubiese sido más cancelado que Kevin Spacey. Pero que la Revolución siempre y en todo tiempo y lugar devore a sus propios hijos no anula la relación causal que existe entre las ideas que llegaron a su hora y el poder.

En una entrevista realizada por Luis Diego Fernández en la Revista Ñ, el sociólogo Daniel Zamora da una definición bastante cristalina de qué significa este aporte en términos operativos, en una cita extensa que vale la pena:

En ocasión de un viaje a Japón en 1978 Foucault explica que la idea misma de revolución es la que está en crisis (…) Llegará incluso a afirmar el fin de la política. El desafío para Foucault no era evidentemente renunciar a la política, sino más bien abandonar su reducción a la conquista del poder estatal. A sus ojos esto implicaba un lento desplazamiento de las luchas organizadas en torno a grandes estructuras económicas y del aparato estatista hacia todos los dispositivos difusos de gobierno que buscan moldear nuestra subjetividad y nuestra vida cotidiana en las relaciones familiares, la sexualidad o la educación. Lo que se abría era un nuevo tipo de revolución focalizada en liberar a los individuos de los dispositivos de subjetivación en los cuales son sometidos. No se tratará de conquistar el poder o de actuar mediante los partidos políticos sino más bien de permitirle al sujeto experimentar modos de vida alternativos y formas de constituirse en el seno del poder más que contra el mismo.

En la tradición revolucionaria clásica (las de la Francia de 1789 y de Rusia de 1917, para resumir) existieron también las búsquedas de “hombres nuevos”, los homus sovieticus y homus republicanus que se concibieron como los sujetos a construir por el nuevo poder: subjetividades nuevas a golpe de martillo. Sin embargo, el entender al poder político como algo externo al individuo permitía la preservación, al menos teórica, de espacios personales e íntimos fuera de la dimensión de la lucha política. La autonomía de lo político de Schmidt o Maquiavelo, tan vituperada, permitía no sólo la expansión del pensamiento o la actividad política emancipada de la moral cristiana o del estricto cálculo económico sino también su diferenciación de la vida cotidiana. La crisis de lo político deviene hoy también de su indiferenciación posmoderna, del hecho que sea irreconocible su dimensión específica y su diferencia con otras áreas de la experiencia que siempre debieron estar preservadas, como el amor o la fe. No todo es política.

La crisis de lo político deviene de su indiferenciación posmoderna: que sea irreconocible su dimensión específica y su diferencia con otras áreas de la experiencia que siempre debieron estar preservadas, como el amor o la fe

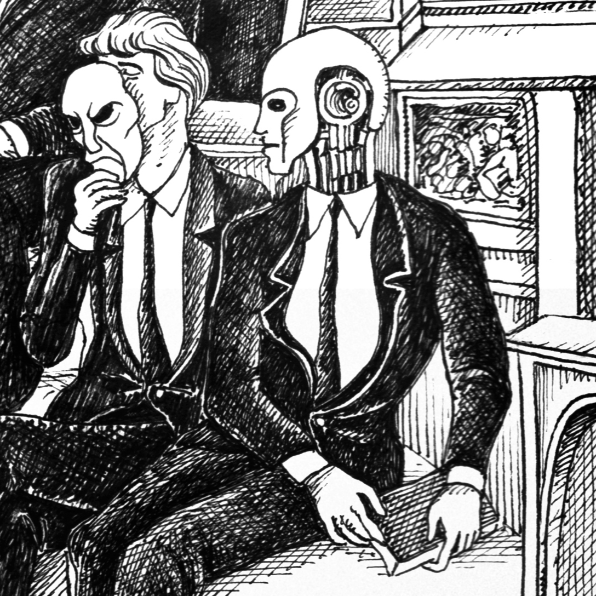

O, en todo caso, si todo es política, en realidad nada lo es. El concepto de la identity politics supone un cambio radical en la forma de hacer política: para un aspirante a dirigente ya no se trata tanto de “hacer” (un programa económico, una política cultural, una ruta, un castillo, lo que sea) sino más bien de “ser”, performar, eventualmente actuar (de ahí el disfraz y el superhéroe como fetiches contemporáneos, y la sobreactuación como firma estética). La fusión entre lo personal y lo político que se postula corrompe lo personal (hoy actuamos todos como voceros de gobiernos imaginarios) y pervierte lo político, atomizando el campo social en un enjambre de egos del tamaño de catedrales. La idea que se quería más profundamente emancipatoria termina siendo (como suele suceder) la más opresiva.

En algún sentido, la cultura de la cancelación es la forma de represión natural que le corresponde a este paradigma. Abolir el Ministerio de Policía para en el mismo acto generar miles, millones de policías individuales: somos todos Paulinos Tatos buscando qué censurar en esta nueva revolución rizomática que no tiene ni adentro ni afuera. Nada más asfixiante (y lo escribe acá alguien que le dedica sus mejores años) que la omnipresencia de la política en todos los planos de la existencia.

La Partera de la Historia

¿Cómo pasó este conjunto de ideas de los campus universitarios y de los nichos del debate intelectual al mainstream de la cultura política occidental? El alemán-americano Yascha Mounk arriesga en su libro La trampa identitaria una respuesta basada en la crisis del universalismo como marco general. 1989 no representó, en ese sentido, un corte tan abrupto como el que podría pensarse con el sentido general de la historia de la modernidad. Quizás, solamente, un cambio de sentido. La caída del comunismo y del paradigma interpretativo del marxismo sólo implicó el apogeo -o el retorno- de otro universalismo, el liberal. El año del Fin de la Historia de Fukuyama consagró el triunfo de las ideas liberales más clásicas; los festejos del bicententario de la Revolución Francesa en París, celebrados con el fasto de la victoria, representaban ese zeitgeist de época. No fue el fin de los grandes relatos, fue el fin de solo un gran relato.

La política de los años 90 es factible de ser leída hoy como la Belle Époque de una visión hegeliana de la Historia, progresiva y optimista. La concepción de la democracia liberal como estadio último implicaba necesariamente también el de un sujeto político homogéneo y universal, y la política de aquellos años lo reflejaba de manera directa. Todos los instrumentos y artefactos que dominaron la era que va desde 1989 hasta el 2008 (partidos, organizaciones, empresas) se mantuvieron incólumes, acaso reorientando sus políticas económicas hacia un liberalismo más pleno y desprejuiciado. Laboristas, conservadores, demócratas, republicanos, peronistas y prriistas estaban ahí para atestiguarlo.

Los atentados del 11 de septiembre introdujeron en la Historia, en todo caso, un nuevo superclásico. La disputa con el comunismo tuvo siempre un cierto aire de familia, una pelea a muerte entre ideologías que pertenecían al mismo tronco iluminista. La llegada del islam político y del suicida guerrero del yihadismo se planteó como un choque civilizacional a la Huntington entre los principios liberales y los teocráticos, pero no modificó sustancialmente la estructura conceptual de Occidente. Si, acaso, la profundizó.

La guerra de Irak iniciada por Estados Unidos en el año 2003 fue probablemente el último episodio y la última aventura guerrera del utopismo liberal occidental. Una civilización llena de confianza en las posibilidades de expandirse territorial e ideológicamente, graficada en el proyecto de construir nada más y nada menos que una perfecta democracia occidental en pleno Medio Oriente. Misioneros armados, los “jacobinos de Washington”, como los llamó en su momento el inglés John Gray, no conocían todavía el concepto de deconstrucción. Los años 2000 fueron, en gran medida, una profundización de los noventa por otros medios.

Retrospectivamente, podría pensarse entonces que el verdadero fin del siglo XX llegó en el año 2008, en la doble sincronía que la derrota norteamericana en Irak y el estallido de la gran crisis financiera en Wall Street. Primero fue el comunismo, después el liberalismo. Cuando las promesas del progreso se revelaron fallidas -al menos, para los sectores medios y trabajadores del mundo que acordamos en llamar occidental-, llegó finalmente la hora de la deconstrucción. Y por eso, históricamente la analogía existente entre el auge de la ideología woke y el declive económico occidental es en buena medida cierta, aunque el efecto sustitutivo a la luz de la actualidad haya resultado en un fracaso de proporciones.

Entre el 2007 y el 2008 Steve Jobs lanzó también su primer teléfono móvil, y empezó la era de las redes sociales con la llegada de Facebook al mercado masivo. Resulta difícil no establecer un paralelo entre este estadio del desarrollo tecnológico y el cambio paulatino en las formas de la representación política con eje en la proyección del Yo como significante político del que hablábamos antes, en un reflejo casi mimético. La nueva tecnología dinamitó las mediaciones tradicionales y permitió que lo que era una promesa en ciernes se convirtiese en una realidad política. Cada hombre -y cada mujer- era su propio partido político.

La deconstrucción de todo dejó un vacío que solo pudo ser llenado con un nuevo esencialismo identitario, contrario en principio a la idea de que toda cultura es un constructo social

El fin de las promesas universales generó el ascenso del particularismo como nuevo marco general del pensamiento y de la praxis. Lo woke es la expresión paroxística de lo que Mounk llama “síntesis identitaria”: el encuentro entre el paradigma posmodernista, la cultura de masas y la política. La periodista Larissa MacFaquar resumió en un artículo, después de entrevistar a múltiples referentes de la teoría descolonial, la critical race theory y la queer theory, los slogans del nuevo ethos de epoca: “la ley es subjetiva”, “la neutralidad es política”, “las palabras son acciones” y “el racismo es permanente”. Básicamente, todos construidos sobre un escepticismo profundo en la posibilidad de cualquier verdad universalista y en la posibilidad de construir una política en torno a ella.

Considerando muertas a las viejas identidades que emanaban del siglo moderno (la Nación y la Clase), el siguiente movimiento implicaba encontrar otros pilares sobre los cuales fundar nuevas asociatividades y sujetos políticos (por supuesto, en plural). Microrelatos enardecidos en reemplazo del viejo gran relato liberal, considerado mentiroso y represor de las diversas heterogeneidades a las cuales se les había negado el derecho a existir. La victoria final de Malcolm X sobre Martin Luther King, del separatismo sobre el universalismo.

Se generó entonces un efecto paradojal, si se tiene en cuenta el lejano punto de partida posmodernista. La deconstrucción de todo (del hombre blanco machista y racista, de los partidos, de los medios, y en general de toda autoridad preexistente) dejó un vacío que solo pudo ser llenado con un nuevo esencialismo identitario, contrario en principio a la idea de que toda cultura es un constructo social. La raza, el género, y la cultura “originaria” aparecieron para colmar ese agujero negro. Las dificultades intrínsecas que tiene la deconstrucción para la construcción generaron a la postre otro concepto, el de “interseccionalidad”, para tratar de componer el mosaico roto de algo parecido a lo universal en la práctica política más cotidiana

En tanto esencialismo (toda política supone, en efecto, la búsqueda de algún ancla más o menos permanente que sirva como pilar) terminó prohijando una definición de la cultura rígida e inmovilista, tan irreal en la práctica que fuerza permanente a la sobreactuación identitaria. Martin Caparrós definia esta perspectiva en su libro sobre Sai Baba, durante un largo viaje por la India:

El indio hace esas cosas, es su cultura, hay que respetarlo, diría el antropavo liberal politically correct. Cuando el antropavo llega a un lugar piensa que todos hacen lo que hacen porque así se hace en ese lugar. Como si nosotros, los argentinos, solo hiciéramos lo que hace el argentino. En el exotismo no hay más individuos, todos son representantes de una cultura.

Ese reemplazo es central, y puede observarse en algunos casos puntuales, como el proyecto de reforma constitucional chileno, tal vez el primer intento de Constitución woke de la historia. El Estado Plurinacional de Chile obligaba al reconocimiento de una multiplicidad de identidades indígenas que ni siquiera los mismos pueblos reconocían como tales (o, al menos, no constituían para ellos ningún punto de partida político), y les otorgaba incluso un derecho jurisdiccional de impartir justicia. Habría pues que inventar una perspectiva diaguita sobre las faltas de tránsito. Un marco jurídico nuevo que sostiene a la “identidad racial” o cultural como el primer sujeto de derecho. Una diferencia ontológica, cualitativa y no de grado, con la antigua legislación, y una definición de la identidad como cárcel. El absurdo y antiborgeano concepto de “apropiación cultural” fue la caratula que se le encontró para penalizar lo que la cultura siempre hizo, que es mezclarse. Si antes la comunidad política “disolvía” las identidades culturales en un esfuerzo integracionista, hoy las identidades culturales disuelven la comunidad política.

Por eso, desde el punto de vista conceptual, el wokismo nunca fue una política antidiscriminatoria “que se pasó tres pueblos”. Es la ideología del fin del universalismo liberal, al cual denuncia como encubridor de desigualdades estructurales. Se presenta como un paradigma alternativo, una ruptura radical con la novela occidental, con pretensiones tan “totales” como la ideología que busca suplantar. Y tuvo un éxito fenomenal, tanto por izquierda como por derecha.

El catolicismo cosplay

Antoine Compagnon escribió en 2005 un libro llamado Los antimodernos: de Joseph de Maitre a Roland Barthes, en el cual sostenia básicamente que hasta los escritores y filósofos reaccionarios a la modernidad, eran, a su vez, modernos. La contemporaneidad como maldición, como destino imposible de sortear. Algo similar sucede con el antiwokismo, cosido conceptualmente en la misma trama cultural que dice combatir.

Esto fue así desde temprano: podría decirse que la izquierda y la derecha woke nacieron juntas. Una de las reacciones más tempranas al triunfo de Barack Obama fue la creación del Tea Party, red política extrapartidaria que tuvo en su morfología y en sus obsesiones todas las características identitarias del wokismo. Ironías de la historia, en esa etapa el mismo Obama rechazaba la definición racial sobre sí mismo, negándose a ser exclusivamente el presidente negro que una época obsesionada con el encasillamiento identitario le reclamaba (algo similar le sucedió, con muchos matices distintos, con Lula Da Silva en Brasil).

El primer triunfo de Donald Trump en 2016 y la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea con el voto al Brexit estuvo teñido desde el inicio del mismo aire de familia. A primera vista, el retorno del nacionalismo parecería implicar una vuelta de la vieja idea de nación contra la deconstrucción identitaria. Volver a las viejas identidades contra las nuevas: la Nación por derecha y la Clase por izquierda. Sin embargo, ese regreso se operó sobre una misma gramática woke, perdiendo la dimensión integracionista y uniformizadora a la que el viejo nacionalismo aspiraba. La nación no es más el organizador por arriba, como una supra identidad, del tribalismo circundante. Es una tribu más. Otro sindicato más, esta vez el de los hombres blancos trabajadores en declive por el ascenso chino y la competencia de la mano de obra tercermundista. Elige tu propia identidad, ármate tu partido, y lo hicieron.

El revival católico actual tiene mucho ethos woke: aman y añoran la organización jerárquica de la verdad que propone la Iglesia Católica, en una sobreestetización que no penetra en ninguna experiencia profunda de fe, necesariamente más íntima y sobria, como la cruz gigantesca en la cara de Marco Rubio

Es tanta esa impronta que incluso con resultados electorales que hablarían de una mitad más uno consolidada, los dirigentes de estos movimientos se resisten a construir política y culturalmente una nueva mayoría. Como si de una fuerza de la física se tratara, vuelven ideológicamente siempre a su 30%, su núcleo duro, su minoría ruidosa. Una mayoría con vocación de minorías, feliz de no salirse de la trampa identitaria sin la cual pierde pie. Los consultores políticos traducen mayoritariamente esta vocación en clave de realpolitik electoral: las mayorías no existen más. Es en parte cierto y en parte la conclusión en votos de un estado profundo de la cultura y la sociedad.

El registro de minoría oprimida, la ponderación de la víctima como nuevo sujeto de legitimidad política, el esencialismo identitario, son como Dios: están en todas partes. Hace algunos días, el filósofo oficial Agustín Laje lanzó un video para dar la “otra versión” del 24 de marzo, fecha del golpe de Estado en Argentina. Dirigido principalmente a los jóvenes, en el video se quejaba de que “los alumnos del siglo XXI” habían sido engañados durante décadas por la educación oficial progresista, en un manifiesto contrahegemónico y victimatorio que envidiarían los manifestantes con pin de Gaza en el Central Park.

Un ejemplo histórico es interesante para terminar de ilustrar la diferencia existente entre lo woke entendido como gramática y ethos del nuevo tiempo, y lo woke como catálogo de políticas públicas progresistas. Hace algunos años el filosofo José Fernandez Vega escribió un libro fundamental: Francisco y Benedicto. El Vaticano ante la crisis global. Expone ahí las diferencias fundamentales de perspectiva entre ambos pontífices, yendo más allá de lo obvio, el contraste entre el conservador y el progresista. Centralmente, el desacuerdo entre ambos es político, entendido en el sentido más profundo. El alemán Ratzinger consideraba que, para oponerse a las fuerzas nihilistas y disolventes del relativismo, es necesario reconstruir un núcleo de verdad firme e inamovible, incluso a costa de cualquier vocación evangelizadora o “de mayorías”. La Iglesia como el boliche al que es más difícil entrar; en clave leninista, un partido de cuadros y revolucionarios convencidos. En palabras de Ratzinger, “los marxistas decían que para hacer la revolución en un país basta con un 2% de elementos realmente activos. A la postre, la humanidad depende siempre de minorías activas. Lo esencial es que haya una minoría activa en el sentido positivo. Me parece que ese es el verdadero desafío”

Una concepción opuesta a la de Bergoglio, que a tono con la Teología del Pueblo y su idea de la “inculturación” imaginó una “Iglesia en salida” fundida con mayorías destinadas a la evangelización, y una Iglesia a su vez redimida de sus propios pecados de clericalismo por el contacto con la sociedad civil de afuera de las parroquias. Un cristianismo de mayorías, a costa de perder cierta definición. La enciclica de Evangellli Guadium y su “cultura del encuentro” es el rechazo explícito a todo tribalismo y la obsesión identitaria. En este caso, la católica. Una idea universalista notoriamente contracíclica, y que le valió siempre la acusación de” abandonar a los propios”. El “todo es superior a la parte” contrario al aire de los tiempos, donde toda parte es superior al todo. Eso quizás explica porque no hay tatuajes y remeras del Papa: su prédica inhibe la tribu urbana que todos quieren ser. No se puede ser un neotemplario del Papa.

“The Woke Pope” lo llamó la revista Time. Se refería a sus temas: inmigración, pobreza, medio ambiente, economía popular. Y sin embargo, su método y su política fueron diametralmente opuestas al wokismo como programa. Ratzinger, el conservador, quizás hubiese tenido, paradojalmente, mucho más éxito, porque su construcción sobre minorías oprimidas sintoniza mejor con la cosmovisión reinante.

El revival católico actual tiene mucho de este espíritu, pero no porque imite al proyecto Ratzinger, sino porque el ethos woke penetra en todo, como la modernidad omnipresente de Compagnon. Aman y añoran la verticalidad y organización jerárquica de la verdad que propone la Iglesia Católica, en el marco de una sobreestetización que no penetra en el alma ni en ninguna experiencia profunda de fe, siempre necesariamente más íntima y sobria. Algo así como Charles Maurras, de quien se decía que la gustaba la iglesia pero no Jesús, cuyo mensaje perdonavidas no tenía lugar ni uso en el marco de la lucha ideológica del siglo XX. Como la cruz gigantesca en la cara de Marco Rubio, tiene la debilidad de toda reestructuración posmoderna, y la sobreactuación de época.

Alejandro Galliano escribió en Panamá un artículo en el que sostenía que a pesar de todo el rechazo que se puedan tener contra el paradigma neoliberal, en el fondo, y en un sentido mucho más estructural y casi cognitivo, somos todos neoliberales. Woke, lamentablemente, también.

La enciclica de Evangellli Guadium y su “cultura del encuentro” es el rechazo explícito a todo tribalismo y obsesión identitaria. En este caso, la católica. Una idea universalista notoriamente contracíclica. No se puede ser un neotemplario del Papa.